1978年10月,美國通用汽車公司董事長親自率團來華訪問十堰第二汽車公司。當時,我們第一次聽說合資企業。經過層層報道,這件事傳到了鄧小平手中。看完后,他不僅圈出了它,還在建議合資的簡報內容旁邊批準了“可以合資”。從那時起,監禁的想法被洗去了,中國汽車工業40年的改革開放翻開了新的一頁。那么,以前的“合資企業”和現在的“合資公司”有什么區別呢?股比放開后,為什么外國投資者仍然選擇與中國汽車公司聯合,而不是獨立?讓我們看看時間線,通過這40年汽車行業的變化來解決這些疑問。

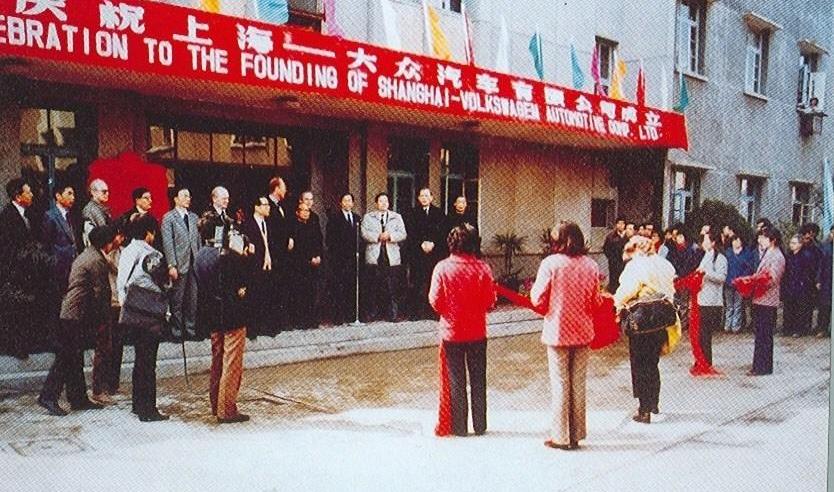

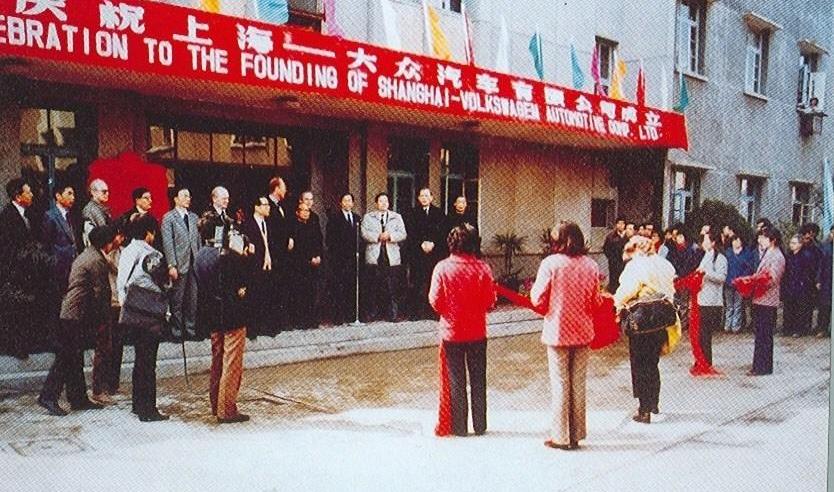

“技術市場”:引入了“外國血統”,但股票比例紅線不容觸碰。1985年3月,上海大眾成為改革開放后中國第一家汽車合資企業,中德投資比例均占50%,合同期25年。上汽大眾的成立也被認為是中國現代汽車工業的誕生,標志著中國汽車工業進入了從計劃經濟體制向市場經濟體制的過渡期。

當上汽大眾開始生產時,它甚至找不到一家有能力支持桑塔納的公司,甚至連一顆螺絲釘都找不到。但在那之后,在大約10年的時間里,中國汽車打破了體制束縛,努力追趕,取得了顯著成效。汽車是國家決定的支柱產業,其控制非常成功。為了確保中國汽車業能夠通過“以市場換技術”來提高競爭力,1994年開始實行股份比例紅線管制,至今已有20多年。1994年,國務院發布的《汽車工業產業政策》第六章第32條規定:生產汽車、摩托車和發動機產品的中外合資、合作企業的中方股份比例不得低于50%。這是汽車行業限制外資股的最早來源。此外,這一限制被列入《外商投資限制產業目錄》(以下簡稱《目錄》)。要知道,每三到四年,政府部門都會對《目錄》進行一次修訂。到2017年版,《目錄》已經進行了第七次修訂。可以明顯感受到的是,《目錄》中對外商在華投資的限制措施越來越少,中國市場也越來越開放。但即便如此,汽車制造業外資股比不超過50%的紅線仍然無法逾越,外國投資者也無法自建工廠。所謂“技術的市場”,給中國汽車企業帶來的不僅是更好的技術投入,還有先進的制度和標準、客觀的利潤和銷量。可以說,中國汽車仍處于積極尋求“外來源”發展的階段。當然,在巨大市場的誘惑下,外資也欣然接受。然而,在“你愛我”這句話里總有一點不情愿。由于政策限制,雄心勃勃的外國投資者無法真正控制合資汽車公司的話語權,更不用說想在中國建廠了。然而,這種情況最終在2018年被扭轉。

股比開啟新時代:寶馬“吞并”華晨寶馬,特斯拉在上海建廠。2018年4月17日,國家發展改革委宣布,汽車行業將按類型實施過渡性開放:2018年取消特種車和新能源車外資股比限制;2020年,取消對商用車外資股比的限制;2022年,取消乘用車外資股比限制,同時取消合資企業不得超過兩家的限制;

通過五年的過渡期,汽車行業將完全取消限制。已經畫了20多年的股票比率紅線已經被打破。中外合資生產企業中方股份比例不低于50%的政策已經成為歷史。2018年10月11日,華晨寶馬成立15周年,業內重磅消息發布。寶馬加大投資,實現持股比例75%,也開啟了股比釋放的第一。然而,最強大的是特斯拉。經過與上海政府一年多的溝通,特斯拉仍未能與上海政府達成一致,分歧在于合資股比的結構。今年,新能源汽車外資股比限制被取消,這意味著馬斯克終于可以隨心所欲地在中國建廠了。根據最新消息,特斯拉上海工廠已經開始吊裝車頂格柵,將于今年年底完工。

最近,公眾坐不住了。在大眾汽車3月舉行的年度媒體發布會上,大眾汽車集團全球管理委員會主席迪斯博士首次公開表示,“隨著外國在華投資限制的開放,大眾汽車可能會考慮在2019年至2020年調整其在中國的股比。”

顯然,股份比例的自由化對包括戴姆勒集團、寶馬集團、通用汽車和豐田汽車在內的全球公司來說是一個令人興奮的消息,因為我們不僅可以增加資本和擴大股份比例,還可以建立自己的工廠,使中國的生產和商業變革更加容易。對于中國本土汽車公司來說,壓力更大。然后,這個時候,一個明顯的問題也出現了:既然取消了合資企業的股比限制,跨國汽車公司可以在中國建廠,為什么除了特斯拉,這些外國投資者不說他們會自己建廠?相反,他們與自己的品牌建立了合資企業?合資新能源汽車是主流,“中國血統”更為重要。特斯拉是一家專注于新能源汽車的車企,與寶馬、戴姆勒、大眾等傳統車企并不完全相同。它有自己的個性化發展戰略。該協會秘書長崔東樹表示,特斯拉在中國的全資工廠應該說是一個完全獨特的案例。“應該說,外資企業在中國設立工廠實際上是一種誤解。因為目前只有純電動汽車企業的工廠才能在中國建立,而且完成的速度會很慢。因此,對于外國投資者來說,與中國合資是目前的最佳選擇,獨立不是最佳利益選擇。”e“除了政策和利益的考慮,我們還可以從以下兩點來思考。首先,這應該從中外合資的趨勢和趨勢來看。20年來,中外合資的潮流已經從傳統的汽車合資轉向了新能源汽車合資大眾、眾泰、福特、北汽、戴姆勒成為主流,中國自主車企也在新能源領域占據一席之地。該政策還將在2020年之前重點關注新能源汽車。與外國投資相比,中國更了解審批流程和政策要求,尤其是在最近出臺補貼退坡新政策后,中國在合資企業中的作用變得尤為重要。因此,在新能源時代,外國投資者可以從合資企業中受益更多。此外,與傳統汽車相比,自主品牌在新能源領域具有足夠的先行者優勢。中國汽車協會數據顯示,2018年,中國新能源汽車產銷雙雙突破100萬輛大關,占全球新能源汽車總銷量的53%以上。與此同時,中國動力電池出貨量同比增長46%,并繼續保持高速增長態勢。這意味著中國汽車企業在新能源領域已經有了相對成熟的運營機制……

他們已經進入了一個成熟的階段。即使外資企業成為常態,它們也不會搶占比以前更大的市場份額。基于以上兩點可以看出,在新能源汽車時代,外資在中國和世界的進一步發展離不開“中國血統”。

其次,人們對外國投資有更多的擔憂。當中國宣布進一步向外國汽車公司開放中國汽車行業的措施時,《紐約時報》報道稱,外國汽車公司認為中國進一步放開汽車行業外國投資的措施過于狹隘和模糊,無法改變其現有業務。福特亞太區產品開發副總裁Trevor Worthington公開表示,在這樣一個不同的市場,認為(外國車企)可以自己做是瘋狂的。外國公司高管表示,如果合資企業獨立建廠,他們將有太多事情需要重新考慮。例如,供應鏈、政府關系、市場研究等。他們認為,如果是這樣,就像一張白紙要重新寫一樣,過去的努力可能毫無意義。豐田、日產、奧迪等高管均表示,目前的車型運行良好,仍將維持目前的合資結構。截至目前,長城和寶馬、吉利和戴姆勒都宣布成立合資公司進行聯合經營。那么,讓我們以吉利戴姆勒為例,看看這背后有什么深刻的含義和奧秘。

案例研究:吉利和戴姆勒成立合資公司,共同運營smart。3月28日,吉利和戴姆勒宣布將成立合資公司,在全球范圍內共同運營智能品牌,努力將智能打造成全球領先的高端電動智能汽車品牌。合資公司總部設在中國,雙方各持有50%的股份。根據合資協議,新一代純電動智能將由梅賽德斯-奔馳全球設計部門設計,吉利控股全球研發中心將負責工程研發。新車型將在中國的一家全新工廠生產,預計將于2022年投放市場并在全球銷售。

這家合資企業發展的最大重點在于平等對話。這一次,不再是跨國車企和中國車企在中國建廠的傳統模式,而是雙方以50:50的方式運營整個品牌和公司。過去,外國品牌在中國的合資企業只針對中國市場,而吉利和戴姆勒的合資企業則針對整個世界。過去,外國品牌與中國企業合資的本質是引入技術后提高當地的適應性,但現在吉利和戴姆勒更像是取長補短,相互結合。此次吉利能夠承擔產品研發,說明吉利的技術儲備得到了戴姆勒的認可。此外,其更深層次的意義在于吉利汽車的話語權及其在全球化道路上的進步,這是“中國血統”走出去的起點。崔東樹表示,吉利與戴姆勒的合作應該說是一次積極的合作,是戴姆勒及其對新市場和新產品的新研究的積極訴求。由此可見,在競爭更加激烈的汽車市場中,優秀企業之間的資本組合將成為一種新趨勢。中國汽車企業要做大做強,就必須扎根中國,向全球發展。吉利此前收購沃爾沃、收購寶騰蓮花,以及戴姆勒與戴姆勒合資組建高端出行公司,都是吉利全球布局的一部分,核心是構建其汽車行業的全球價值鏈。可以說,這是中國汽車企業整合優質資源,在全球視野和格局下發展創新,融入全球發展潮流必不可少的一步。結論在新能源汽車快速發展的時代,我們迎來了一個更加開放的市場。如今,在股比自由化的大趨勢下,我相信未來會有更多像吉利戴姆勒這樣的案例,這將促進平等對話和……

中國汽車公司和外國汽車公司之間的運營。從最初引入“外國血統”到現在“中國血統”走出去,是40年不間斷的努力。也許人們會說,這些合資企業的未來是不確定的,但我們可以看到的是,中國車企真的開始“站起來”了。1978年10月,美國通用汽車公司董事長親自率團來華訪問十堰第二汽車公司。當時,我們第一次聽說合資企業。經過層層報道,這件事傳到了鄧小平手中。看完后,他不僅圈出了它,還在建議合資的簡報內容旁邊批準了“可以合資”。從那時起,監禁的想法被洗去了,中國汽車工業40年的改革開放翻開了新的一頁。那么,以前的“合資企業”和現在的“合資公司”有什么區別呢?股比放開后,為什么外國投資者仍然選擇與中國汽車公司聯合,而不是獨立?讓我們看看時間線,通過這40年汽車行業的變化來解決這些疑問。

“技術市場”:引入了“外國血統”,但股票比例紅線不容觸碰。1985年3月,上海大眾成為改革開放后中國第一家汽車合資企業,中德投資比例均占50%,合同期25年。上汽大眾的成立也被認為是中國現代汽車工業的誕生,標志著中國汽車工業進入了從計劃經濟體制向市場經濟體制的過渡期。

當上汽大眾開始生產時,它甚至找不到一家有能力支持桑塔納的公司,甚至連一顆螺絲釘都找不到。但在那之后,在大約10年的時間里,中國汽車打破了體制束縛,努力追趕,取得了顯著成效。汽車是國家決定的支柱產業,其控制非常成功。為了確保中國汽車業能夠通過“以市場換技術”來提高競爭力,1994年開始實行股份比例紅線管制,至今已有20多年。1994年,國務院發布的《汽車工業產業政策》第六章第32條規定:生產汽車、摩托車和發動機產品的中外合資、合作企業的中方股份比例不得低于50%。這是汽車行業限制外資股的最早來源。此外,這一限制被列入《外商投資限制產業目錄》(以下簡稱《目錄》)。要知道,每三到四年,政府部門都會對《目錄》進行一次修訂。到2017年版,《目錄》已經進行了第七次修訂。可以明顯感受到的是,《目錄》中對外商在華投資的限制措施越來越少,中國市場也越來越開放。但即便如此,汽車制造業外資股比不超過50%的紅線仍然無法逾越,外國投資者也無法自建工廠。所謂“技術的市場”,給中國汽車企業帶來的不僅是更好的技術投入,還有先進的制度和標準、客觀的利潤和銷量。可以說,中國汽車仍處于積極尋求“外來源”發展的階段。當然,在巨大市場的誘惑下,外資也欣然接受。然而,在“你愛我”這句話里總有一點不情愿。由于政策限制,雄心勃勃的外國投資者無法真正控制合資汽車公司的話語權,更不用說想在中國建廠了。然而,這種情況最終在2018年被扭轉。

股比開啟新時代:寶馬“吞并”華晨寶馬,特斯拉在上海建廠。2018年4月17日,國家發展改革委宣布,汽車行業將按類型實施過渡性開放:2018年取消特種車和新能源車外資股比限制;

2020年,取消對商用車外資股比的限制;2022年,取消乘用車外資股比限制,同時取消合資企業不得超過兩家的限制;

通過五年的過渡期,汽車行業將完全取消限制。已經畫了20多年的股票比率紅線已經被打破。中外合資生產企業中方股份比例不低于50%的政策已經成為歷史。2018年10月11日,華晨寶馬成立15周年,業內重磅消息發布。寶馬加大投資,實現持股比例75%,也開啟了股比釋放的第一。然而,最強大的是特斯拉。經過與上海政府一年多的溝通,特斯拉仍未能與上海政府達成一致,分歧在于合資股比的結構。今年,新能源汽車外資股比限制被取消,這意味著馬斯克終于可以隨心所欲地在中國建廠了。根據最新消息,特斯拉上海工廠已經開始吊裝車頂格柵,將于今年年底完工。

最近,公眾坐不住了。在大眾汽車3月舉行的年度媒體發布會上,大眾汽車集團全球管理委員會主席迪斯博士首次公開表示,“隨著外國在華投資限制的開放,大眾汽車可能會考慮在2019年至2020年調整其在中國的股比。”

顯然,股份比例的自由化對包括戴姆勒集團、寶馬集團、通用汽車和豐田汽車在內的全球公司來說是一個令人興奮的消息,因為我們不僅可以增加資本和擴大股份比例,還可以建立自己的工廠,使中國的生產和商業變革更加容易。對于中國本土汽車公司來說,壓力更大。然后,這個時候,一個明顯的問題也出現了:既然取消了合資企業的股比限制,跨國汽車公司可以在中國建廠,為什么除了特斯拉,這些外國投資者不說他們會自己建廠?相反,他們與自己的品牌建立了合資企業?合資新能源汽車是主流,“中國血統”更為重要。特斯拉是一家專注于新能源汽車的車企,與寶馬、戴姆勒、大眾等傳統車企并不完全相同。它有自己的個性化發展戰略。該協會秘書長崔東樹表示,特斯拉在中國的全資工廠應該說是一個完全獨特的案例。“應該說,外資企業在中國設立工廠實際上是一種誤解。因為目前只有純電動汽車企業的工廠才能在中國建立,而且完成的速度會很慢。因此,對于外國投資者來說,與中國合資是目前的最佳選擇,獨立不是最佳利益選擇。”e“除了政策和利益的考慮,我們還可以從以下兩點來思考。首先,這應該從中外合資的趨勢和趨勢來看。20年來,中外合資的潮流已經從傳統的汽車合資轉向了新能源汽車合資大眾、眾泰、福特、北汽、戴姆勒成為主流,中國自主車企也在新能源領域占據一席之地。該政策還將在2020年之前重點關注新能源汽車。與外國投資相比,中國更了解審批流程和政策要求,尤其是在最近出臺補貼退坡新政策后,中國在合資企業中的作用變得尤為重要。因此,在新能源時代,外國投資者可以從合資企業中受益更多。此外,與傳統汽車相比,自主品牌在新能源領域具有足夠的先行者優勢。中國汽車協會數據顯示,2018年,中國新能源汽車產銷雙雙突破100萬輛大關,占全球新能源汽車總銷量的53%以上。與此同時,中國動力電池出貨量同比增長46%,并繼續保持高速增長態勢。這意味著中國汽車企業在新能源領域已經有了相對成熟的運營機制……

他們已經進入了一個成熟的階段。即使外資企業成為常態,它們也不會搶占比以前更大的市場份額。基于以上兩點可以看出,在新能源汽車時代,外資在中國和世界的進一步發展離不開“中國血統”。

其次,人們對外國投資有更多的擔憂。當中國宣布進一步向外國汽車公司開放中國汽車行業的措施時,《紐約時報》報道稱,外國汽車公司認為中國進一步放開汽車行業外國投資的措施過于狹隘和模糊,無法改變其現有業務。福特亞太區產品開發副總裁Trevor Worthington公開表示,在這樣一個不同的市場,認為(外國車企)可以自己做是瘋狂的。外國公司高管表示,如果合資企業獨立建廠,他們將有太多事情需要重新考慮。例如,供應鏈、政府關系、市場研究等。他們認為,如果是這樣,就像一張白紙要重新寫一樣,過去的努力可能毫無意義。豐田、日產、奧迪等高管均表示,目前的車型運行良好,仍將維持目前的合資結構。截至目前,長城和寶馬、吉利和戴姆勒都宣布成立合資公司進行聯合經營。那么,讓我們以吉利戴姆勒為例,看看這背后有什么深刻的含義和奧秘。

案例研究:吉利和戴姆勒成立合資公司,共同運營smart。3月28日,吉利和戴姆勒宣布將成立合資公司,在全球范圍內共同運營智能品牌,努力將智能打造成全球領先的高端電動智能汽車品牌。合資公司總部設在中國,雙方各持有50%的股份。根據合資協議,新一代純電動智能將由梅賽德斯-奔馳全球設計部門設計,吉利控股全球研發中心將負責工程研發。新車型將在中國的一家全新工廠生產,預計將于2022年投放市場并在全球銷售。

這家合資企業發展的最大重點在于平等對話。這一次,不再是跨國車企和中國車企在中國建廠的傳統模式,而是雙方以50:50的方式運營整個品牌和公司。過去,外國品牌在中國的合資企業只針對中國市場,而吉利和戴姆勒的合資企業則針對整個世界。過去,外國品牌與中國企業合資的本質是引入技術后提高當地的適應性,但現在吉利和戴姆勒更像是取長補短,相互結合。此次吉利能夠承擔產品研發,說明吉利的技術儲備得到了戴姆勒的認可。此外,其更深層次的意義在于吉利汽車的話語權及其在全球化道路上的進步,這是“中國血統”走出去的起點。崔東樹表示,吉利與戴姆勒的合作應該說是一次積極的合作,是戴姆勒及其對新市場和新產品的新研究的積極訴求。由此可見,在競爭更加激烈的汽車市場中,優秀企業之間的資本組合將成為一種新趨勢。中國汽車企業要做大做強,就必須扎根中國,向全球發展。吉利此前收購沃爾沃、收購寶騰蓮花,以及戴姆勒與戴姆勒合資組建高端出行公司,都是吉利全球布局的一部分,核心是構建其汽車行業的全球價值鏈。可以說,這是中國汽車企業整合優質資源,在全球視野和格局下發展創新,融入全球發展潮流必不可少的一步。結論在新能源汽車快速發展的時代,我們迎來了一個更加開放的市場。如今,在股比自由化的大趨勢下,我相信未來會有更多像吉利戴姆勒這樣的案例,這將促進平等對話和……

中國汽車公司和外國汽車公司之間的運營。從最初引入“外國血統”到現在“中國血統”走出去,是40年不間斷的努力。也許人們會說,這些合資企業的未來是不確定的,但我們可以看到的是,中國車企真的開始“站起來”了。

據外媒報道,特斯拉Model3純電動汽車在歐洲出售的首個完整月份便榮登歐洲最暢銷豪華中型轎車寶座,銷量一舉超過奔馳C級等德系豪華車型。

1900/1/1 0:00:00圖片來自“123rfcomcn”蘋果首次被媒體報道造車是“造車熱”剛掀起的2014年。雖然事后相關概念圖被證明是網友的自由發揮,但隨后幾年,關于蘋果造車的相關消息每隔一段時間就會出現。

1900/1/1 0:00:004月2日,工信部公示關于2015及以前年度、2016年度、2017年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核和2017年度、2018年度補助資金預撥審核情況,共涉及新能源汽車國補資金3103億元。

1900/1/1 0:00:0001計劃1980年代,中華人民共和國國務院總理正在出行途中,乘坐的紅旗轎車卻突然冒起了煙。

1900/1/1 0:00:00新野馬將聚焦A0級以上乘用車,打造城鎮90后的第一部車。同時,新野馬也將在新能源車細分領域加快布局步伐。

1900/1/1 0:00:00根據外媒報道,寶馬和戴姆勒嘗試將其計劃中的合作僅限于在中國聯合生產一款價格親民的電動車,以促進電動車市場的開拓。

1900/1/1 0:00:00