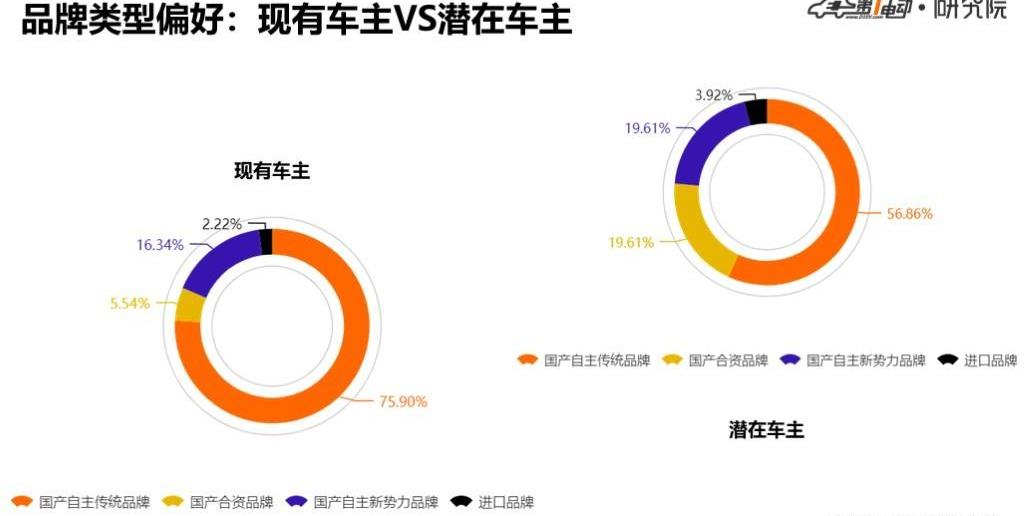

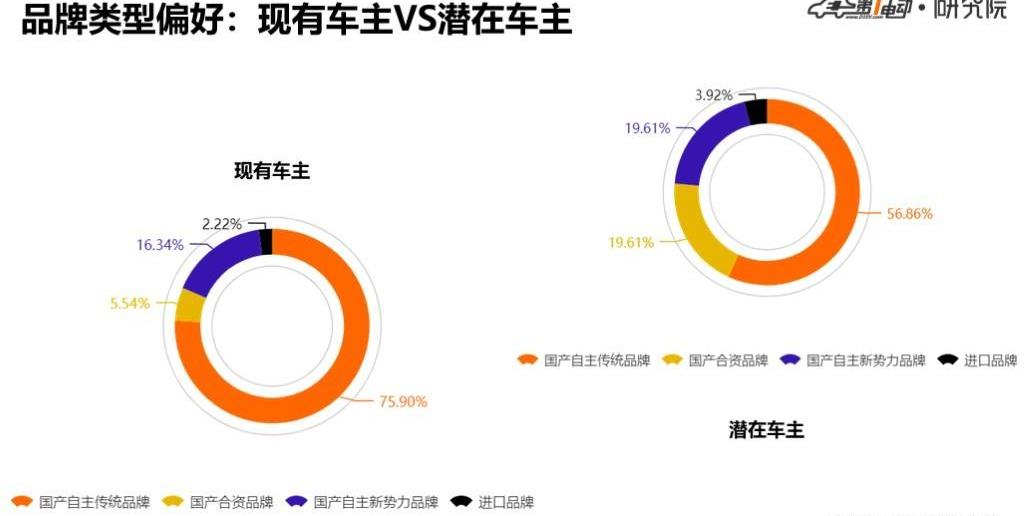

有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有鄙視鏈,汽車圈也逃不掉。從品牌來看,國產自主品牌長期站在鄙視鏈的底端,新勢力品牌被戲稱為“PPT車”。隨著國產車的快速崛起和新能源汽車的日益普及,這種鄙視鏈在不同人的眼中有著不同的形態。具體到新能源汽車,車主都選擇了哪些品牌?準車主有不同看法嗎?他們對合資品牌和自主品牌有什么看法?上周一個電測討論了這個話題。我們在充電樁App和第一電動平臺收到了436位參與者的反饋。基于這些真實的樣本數據,我們發現“沒有選擇,買車時沒有同預算范圍的合資車型出售”是15%的車主無奈選擇國產自主品牌的原因,這些人在關注合資品牌純電動車型的一舉一動,期待合資車企的爆發。另一方面,與現有車主相比,潛在車主更喜歡合資品牌新能源汽車。在參與調查的現有車主中,只有6%的人選擇合資品牌車型,而對于潛在車主來說,這一群體的比例提高到了20%。

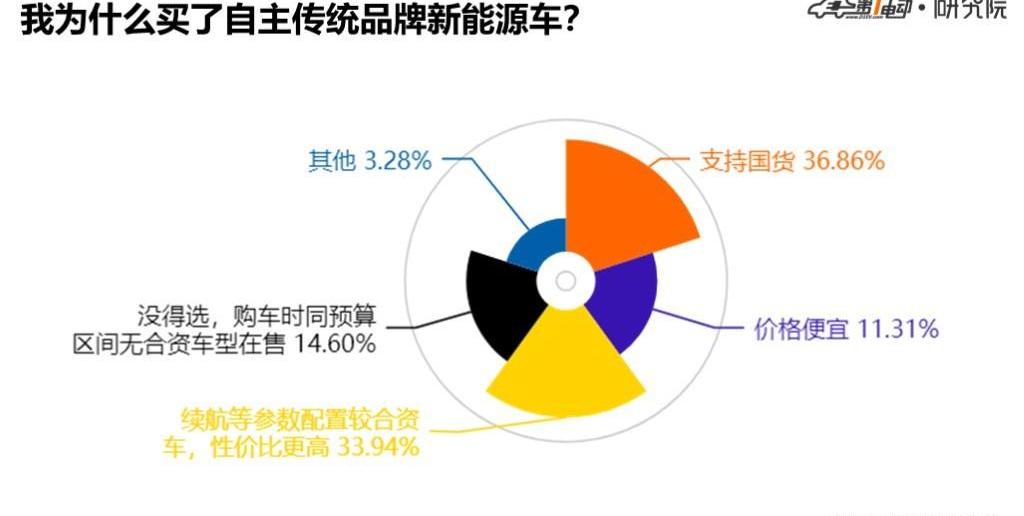

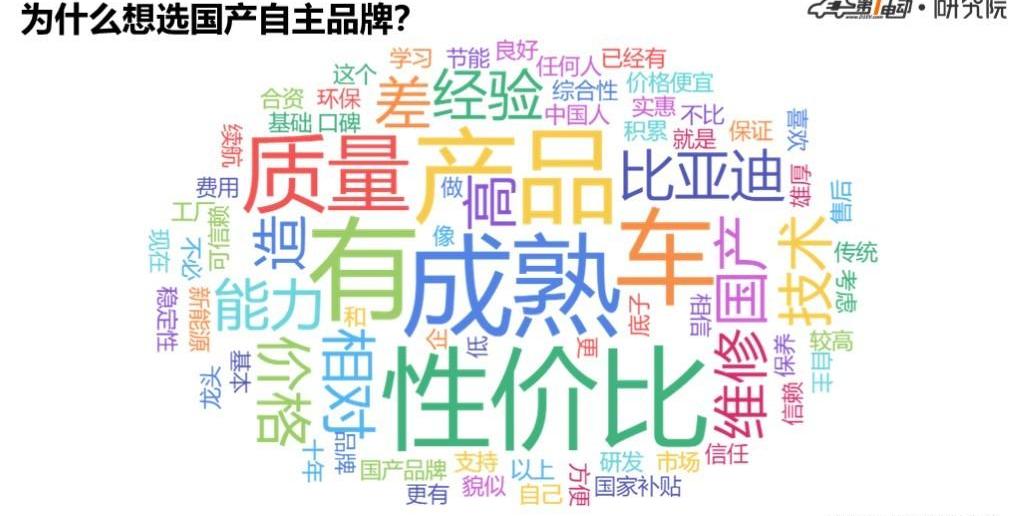

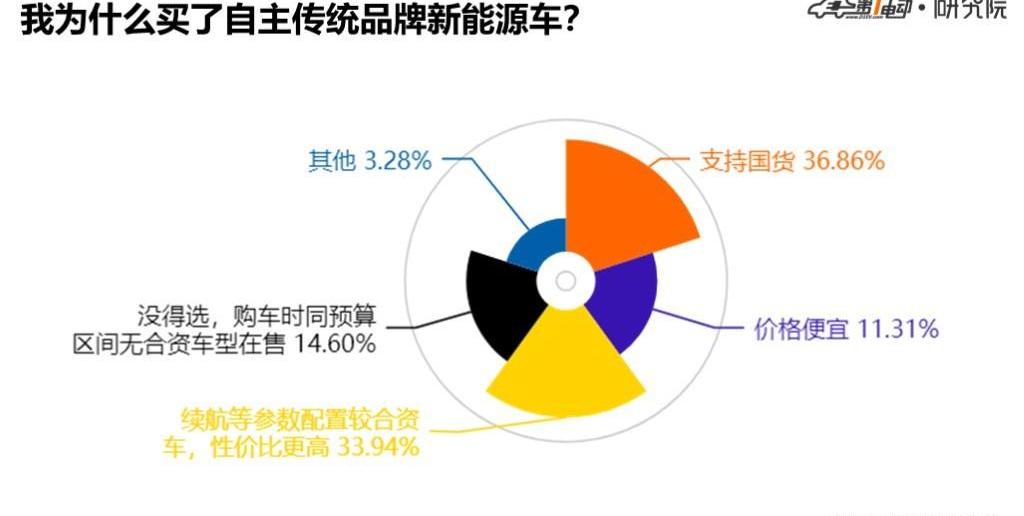

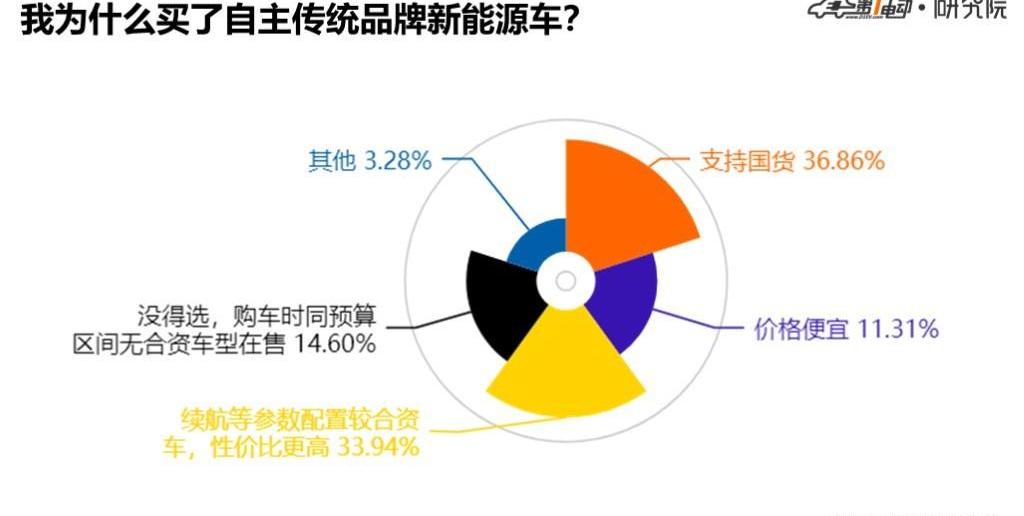

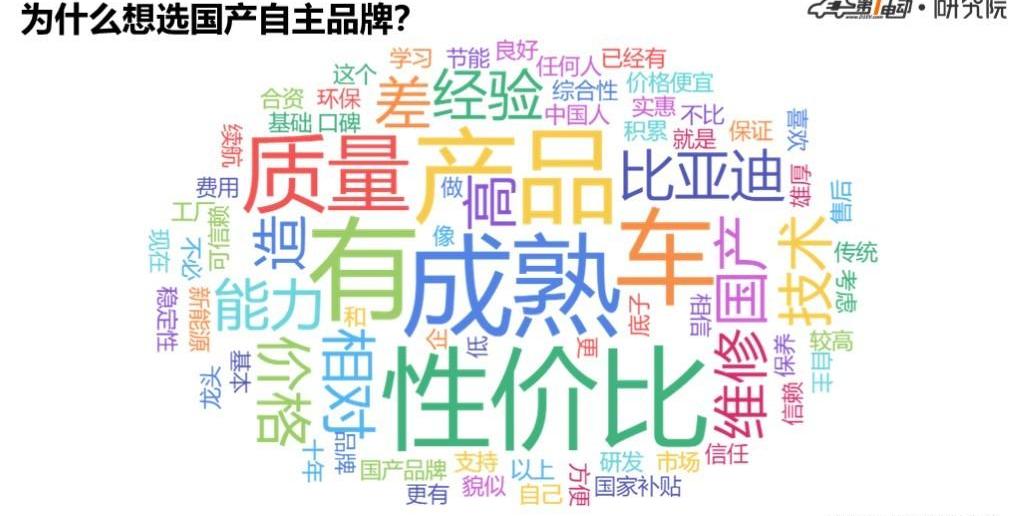

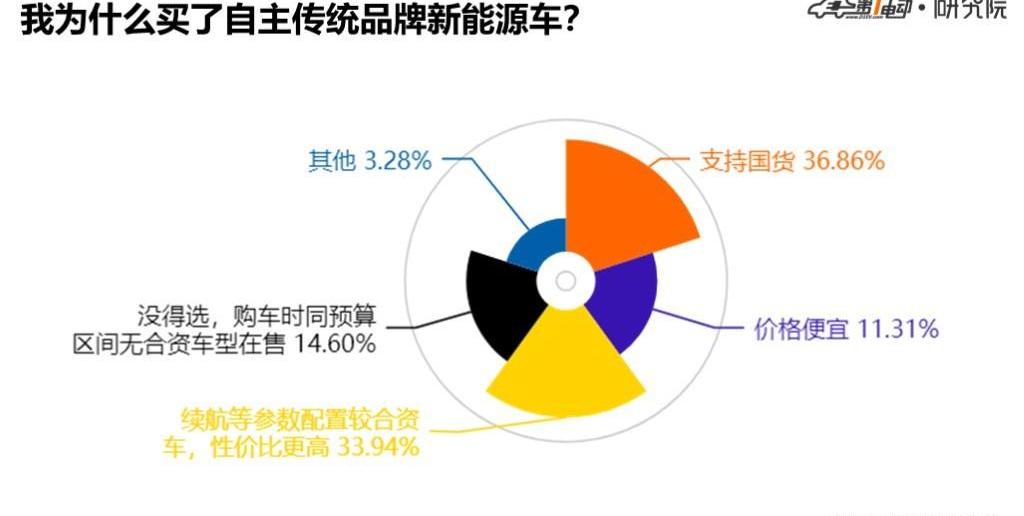

“我愛我國家的商品,物超所值。”在參與調查的樣本中,83%的受訪者為新能源汽車現有車主,其余為新能源汽車。前者有76%的車主選擇國產自主品牌。對于選擇國產自主品牌的原因,37%的車主表示“支持國貨”,34%的車主表示“續航等參數比合資車性價比高”,“買車時沒得選,同預算范圍內沒有合資車型在售”,占比15%。很多人都知道,國內新能源汽車起步較早。在國家政策的大力支持下,很多自主品牌發展迅速。比亞迪、北汽新能源、SAIC榮威、奇瑞、江淮等品牌長期占據全球新能源汽車銷量榜前列。除了敢于嘗鮮的,大部分選擇新能源汽車的車主只是迫于牌照的壓力。2018年之前,市場幾乎被國內自主品牌壟斷,更多車主選擇自主品牌是自然而然的事情。2018年,新動力品牌開始量產交付,合資品牌開始涌現,但仍有57%的準車主選擇國產自主品牌。他們更注重“性價比”和“系統成熟”,也有人對一些國產品牌情有獨鐘。寧夏老板“綠色明天”(網名)就是典型的“迪粉”。兩款新能源車都選擇了比亞迪,甚至在本土車型不被看好的情況下驅車2000公里到深圳提車,踐行了對國產自主品牌的支持。BAIC車主“馮小二”(網名)也坦言,“如果再買車,不會考慮合資車。雖然合資品牌的續航能力已經開始提升,但是國產品牌還是有性價比高的優勢。”與上述兩位車主不同的是,吉利GSE的女車主李(網名)表示,她選擇自主品牌是因為保守。“我更看重擁有自主品牌燃油車的體系和體驗,不想成為新勢力。小白鼠。買車沒有合資車可以選擇。現在日產和現代都推出了純電動車型。如果當年有選擇,肯定會考慮合資品牌。畢竟系統更值得信賴,外觀上也有更多選擇。”

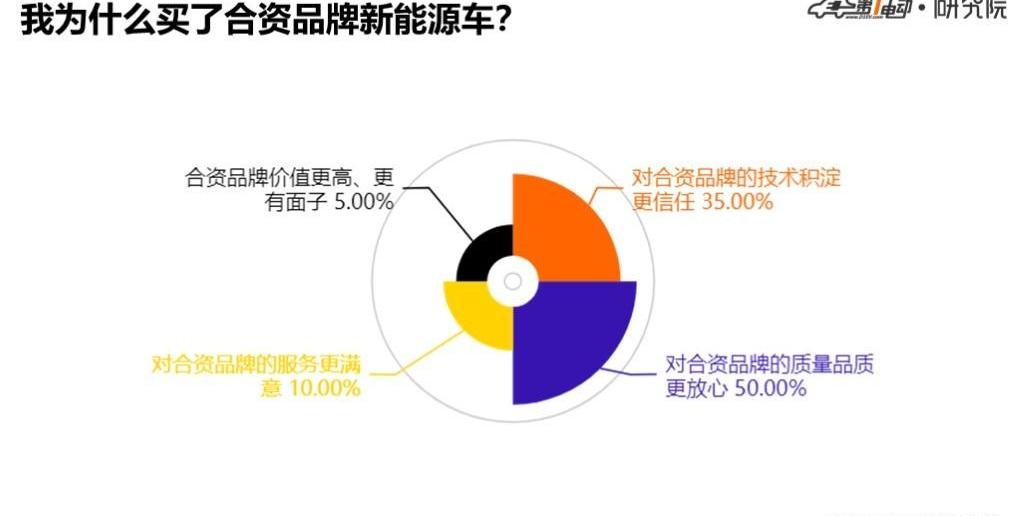

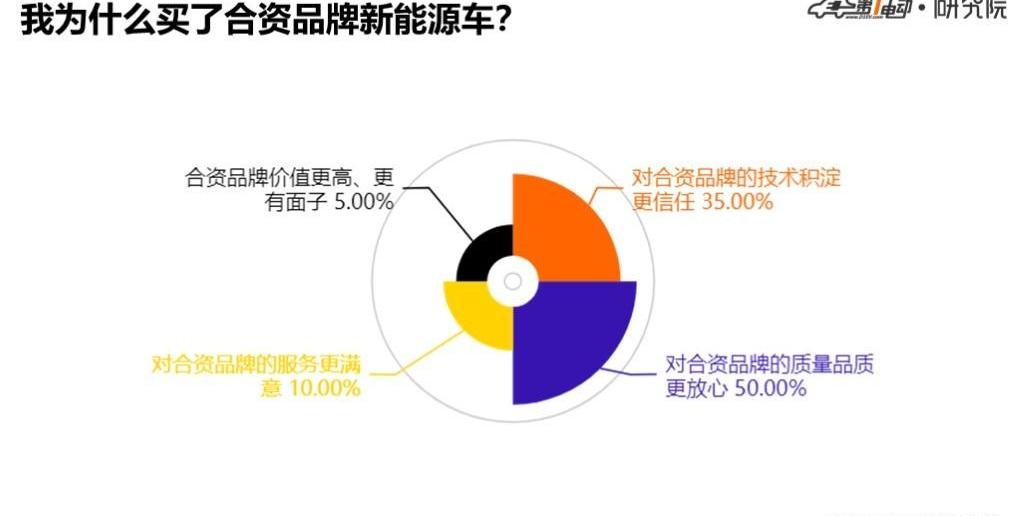

"撤回補貼的日期就是合資企業反擊的時間."我們發現,85%的受訪者看中了合資品牌的“品質”和“技術積累”。此外,10%的參與者“對合資品牌的服務更滿意”,5%的參與者表示“合資品牌價值更高,更有面子”。在眼中……f準車主,“靠譜”、“值得信賴”、“結實”也是出現頻率較高的關鍵詞。2018年以來,日產、別克、大眾甚至奧迪、寶馬、捷豹開始大規模進攻中國新能源汽車市場。這些百年車企雖然在純電領域起步較晚,但因為擁有國產車在傳統燃油車上追不上的技術水平,所以品牌美譽度很高。資深車迷“旭日哥”(網名)表示,“合資品牌的競爭力一定要高于自主品牌。一方面是品牌效應。雖然現在中國的消費者買車比較理性,但是中國人更愛面子。同樣的錢為什么不買更好的品牌?另外,自主品牌相比制造工藝、技術、質量,還是比較遜色的。”對于新動力這個品牌,“旭日哥”顯然不被看好。他說,“沒有經驗和技術的積累,就把車做成手機,以為組裝的技術功能就是靠技術造車。”在第一電動網微信官方賬號上,不少車主留言表達了對國產品牌的“鋼鐵之恨”,以及對作弊修車企業的鄙視,認為合資還是自主根本不是選擇題。有人明確表示“退補貼之日就是合資反擊之時”;還有人說“如果國產車能更注重汽車硬件設施的質量,就不會被合資車趕超。作為國產車車主,只買一次國產車就夠了”;甚至有人認為合資開拓市場對自主品牌來說也是好事。“只有合資企業進來了,國貨才能自力更生,想辦法提高競爭力,從長遠來看對消費者和汽車行業都有好處,否則國貨就會沉浸在成功的喜悅中,逐漸自大,最終害了自己,害了國家。”

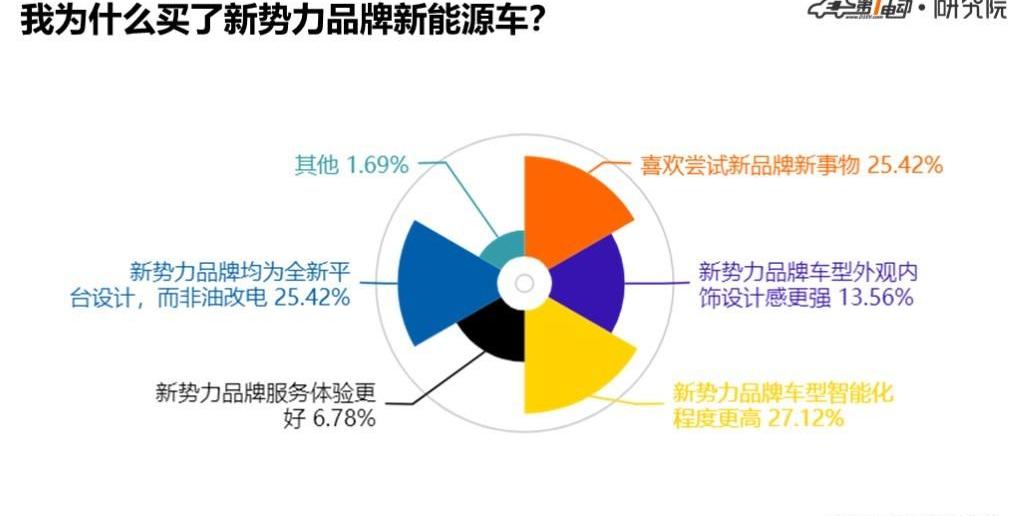

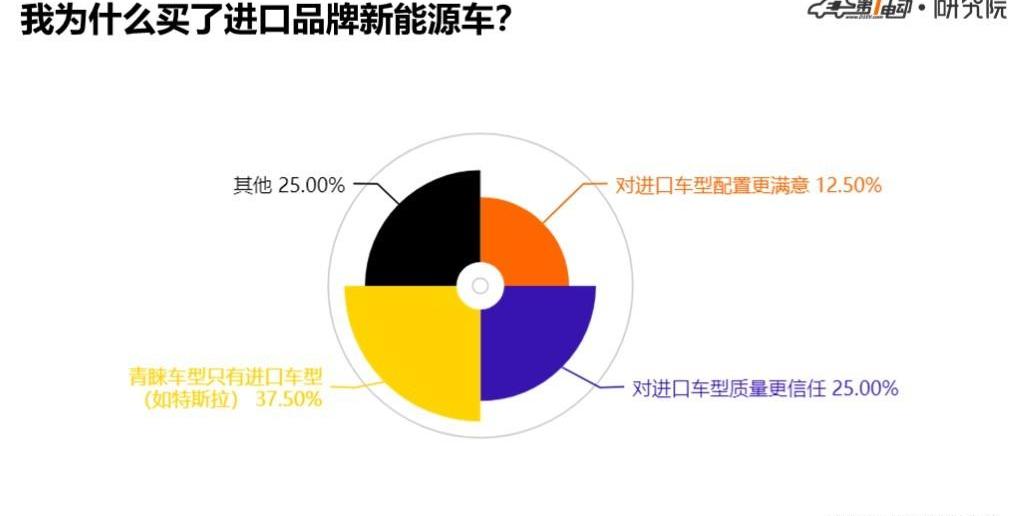

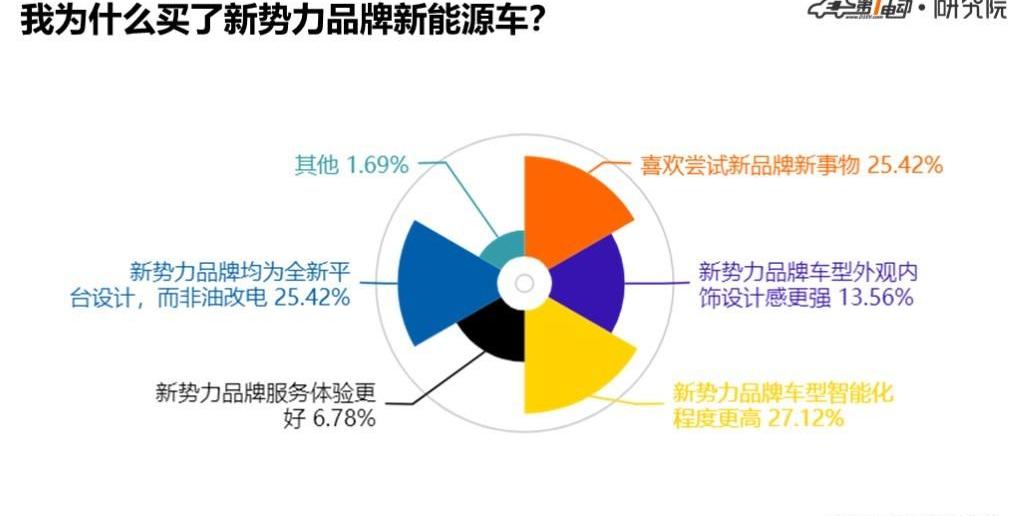

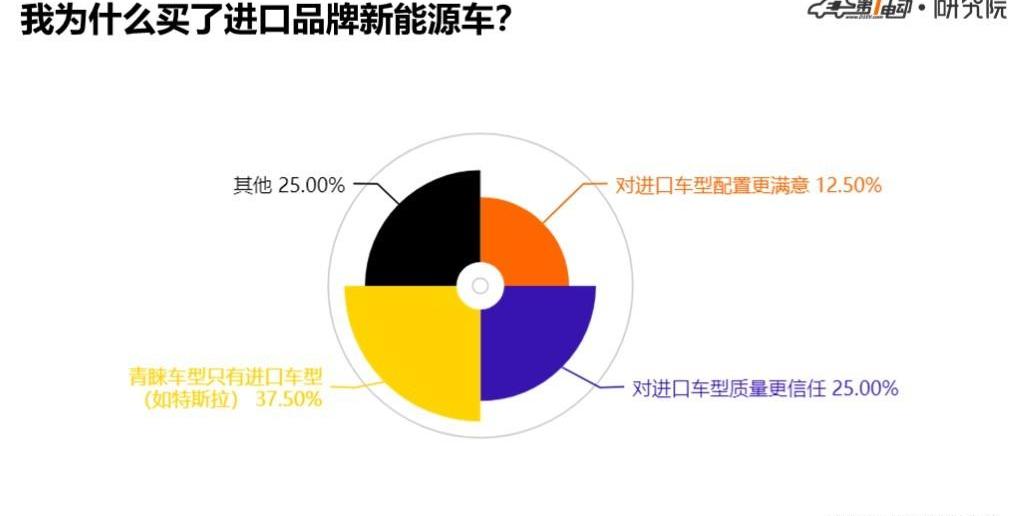

買新勢力和進口車?“我就是喜歡”選擇新動力品牌和進口品牌的車主,明顯更“任性”,更年輕。他們喜歡新動力的智能(27%認為新動力品牌車型更智能),“喜歡嘗試新品牌和新事物”(25%),對新動力的全新平臺更感興趣(25%)。此外,外觀和內飾的設計感(14%)和更好的服務體驗(7%)也吸引了一些最終選擇新動力品牌的車主。選擇進口車的車主大多是被品質和配置吸引,甚至有人任性地說“新能源只看特斯拉”。成都車主“自然滾”(網名)是兩輛蔚來es8的車主。買車前他有BBA的油罐車,但開了蔚來后,他果斷拋棄了油罐車。雖然是新品牌,但在他看來,蔚來容易開,性能好,服務好,做工、性能、服務都不是其他品牌能比的。北京車主金先生是一位威馬EX5車主。買車前他做了很多功課,發現威馬在零部件的選擇上很有良心。他認為當時買威馬是“沒有第二個的最好選擇”,特斯拉不值得,合資車只是為了積分才有誠意。不過他也表示,“合資品牌不傻。他們被國內分控,2020年才會真正發力。那時,國內生產希望不大,新生力量也懸著。如果當時有購車需求,50%可能會考慮合資。畢竟穩定性更好。”

結論:“質量差的我都不買。”看了這么多車主的回答,另一個回答讓我印象深刻:

事實上,無論是傳統燃油車還是新能源車,國內自主品牌在發展初期的質量問題一直為人詬病。一位2013年買了國產品牌新能源車的車主無奈地說:“一點都不夸張。這輛電動車我在修理廠修了120個小時,車在修理廠的時間更長。”試想,買車無非是解決了交通工具的屬性,而如果質量問題頻發,第一個屬性無法實現,更多的智能娛樂和品牌等附加值帶來的快樂也無從談起。合資車企在中國挑戰新能源汽車市場。從參與調查的車主樣本數據來看,青睞合資品牌的車主比例從5.5%上升到了19.6%,這14個百分比的提升無疑正在蠶食原本由國產品牌壟斷的市場。中國品牌步入品牌上行之路,讓消費者因為國貨好而選擇,而不是因為是“國貨”,這無疑是每一個關心中國品牌發展的消費者最希望看到的。

0

0

相關閱讀:去年1.5%,今年13%,合資車企正在吞噬中國新能源市場!有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有鄙視鏈,汽車圈也逃不掉。從品牌來看,國產自主品牌長期站在鄙視鏈的底端,新勢力品牌被戲稱為“PPT車”。隨著國產車的快速崛起和新能源汽車的日益普及,這種鄙視鏈在不同人的眼中有著不同的形態。具體到新能源汽車,車主都選擇了哪些品牌?準車主有不同看法嗎?他們對合資品牌和自主品牌有什么看法?上周一個電測討論了這個話題。我們在充電樁App和第一電動平臺收到了436位參與者的反饋。基于這些真實的樣本數據,我們發現“沒有選擇,買車時沒有同預算范圍的合資車型出售”是15%的車主無奈選擇國產自主品牌的原因,這些人在關注合資品牌純電動車型的一舉一動,期待合資車企的爆發。另一方面,與現有車主相比,潛在車主更喜歡合資品牌新能源汽車。在參與調查的現有車主中,只有6%的人選擇合資品牌車型,而對于潛在車主來說,這一群體的比例提高到了20%。

“我愛我國家的商品,物超所值。”在參與調查的樣本中,83%的受訪者為新能源汽車現有車主,其余為新能源汽車。前者有76%的車主選擇國產自主品牌。對于選擇國產自主品牌的原因,37%的車主表示“支持國貨”,34%的車主表示“續航等參數比合資車性價比高”,“買車時沒得選,同預算范圍內沒有合資車型在售”,占比15%。很多人都知道,國內新能源汽車起步較早。在國家政策的大力支持下,很多自主品牌發展迅速。比亞迪、北汽新能源、SAIC榮威、奇瑞、江淮等品牌長期占據全球新能源汽車銷量榜前列。除了敢于嘗鮮的,大部分選擇新能源汽車的車主只是迫于牌照的壓力。2018年之前,市場幾乎被國內自主品牌壟斷,更多車主選擇自主品牌是自然而然的事情。2018年,新動力品牌開始量產交付,合資品牌開始涌現,但仍有57%的準車主選擇國產自主品牌。他們更注重“性價比”和“系統成熟”,也有人對一些國產品牌情有獨鐘。寧夏老板“綠色明天”(網名)就是典型的“迪粉”。兩款新能源車都選擇了比亞迪,甚至在本土車型不被看好的情況下驅車2000公里到深圳提車,踐行了對國產自主品牌的支持。BAIC車主“馮小二”(網名)也坦言,“如果再買車,不會考慮合資車。雖然合資品牌的續航能力已經開始提升,但是國產品牌還是有性價比高的優勢。”與上述兩位車主不同的是,吉利GSE的女車主李(網名)表示,她選擇自主品牌是因為保守。“我更看重擁有自主品牌燃油車的體系和體驗,不想成為新勢力。小白鼠。買車沒有合資車可以選擇。現在日產和現代都推出了純電動車型。如果當年有選擇,肯定會考慮合資品牌。畢竟系統更值得信賴,外觀上也有更多選擇。”

"撤回補貼的日期就是合資企業反擊的時間."我們發現,85%的受訪者看中了合資品牌的“品質”和“技術積累”。此外,10%的參與者“對合資品牌的服務更滿意”,5%的參與者表示“合資品牌價值更高,更有面子”。在眼睛里……準車主中,“靠譜”、“值得信賴”、“結實”也是出現頻率較高的關鍵詞。2018年以來,日產、別克、大眾甚至奧迪、寶馬、捷豹開始大規模進攻中國新能源汽車市場。這些百年車企雖然在純電領域起步較晚,但因為擁有國產車在傳統燃油車上追不上的技術水平,所以品牌美譽度很高。資深車迷“旭日哥”(網名)表示,“合資品牌的競爭力一定要高于自主品牌。一方面是品牌效應。雖然現在中國的消費者買車比較理性,但是中國人更愛面子。同樣的錢為什么不買更好的品牌?另外,自主品牌相比制造工藝、技術、質量,還是比較遜色的。”對于新動力這個品牌,“旭日哥”顯然不被看好。他說,“沒有經驗和技術的積累,就把車做成手機,以為組裝的技術功能就是靠技術造車。”在第一電動網微信官方賬號上,不少車主留言表達了對國產品牌的“鋼鐵之恨”,以及對作弊修車企業的鄙視,認為合資還是自主根本不是選擇題。有人明確表示“退補貼之日就是合資反擊之時”;還有人說“如果國產車能更注重汽車硬件設施的質量,就不會被合資車趕超。作為國產車車主,只買一次國產車就夠了”;甚至有人認為合資開拓市場對自主品牌來說也是好事。“只有合資企業進來了,國貨才能自力更生,想辦法提高競爭力,從長遠來看對消費者和汽車行業都有好處,否則國貨就會沉浸在成功的喜悅中,逐漸自大,最終害了自己,害了國家。”

買新勢力和進口車?“我就是喜歡”選擇新動力品牌和進口品牌的車主,明顯更“任性”,更年輕。他們喜歡新動力的智能(27%認為新動力品牌車型更智能),“喜歡嘗試新品牌和新事物”(25%),對新動力的全新平臺更感興趣(25%)。此外,外觀和內飾的設計感(14%)和更好的服務體驗(7%)也吸引了一些最終選擇新動力品牌的車主。選擇進口車的車主大多是被品質和配置吸引,甚至有人任性地說“新能源只看特斯拉”。成都車主“自然滾”(網名)是兩輛蔚來es8的車主。買車前他有BBA的油罐車,但開了蔚來后,他果斷拋棄了油罐車。雖然是新品牌,但在他看來,蔚來容易開,性能好,服務好,做工、性能、服務都不是其他品牌能比的。北京車主金先生是一位威馬EX5車主。買車前他做了很多功課,發現威馬在零部件的選擇上很有良心。他認為當時買威馬是“沒有第二個的最好選擇”,特斯拉不值得,合資車只是為了積分才有誠意。不過他也表示,“合資品牌不傻。他們被國內分控,2020年才會真正發力。那時,國內生產希望不大,新生力量也懸著。如果當時有購車需求,50%可能會考慮合資。畢竟穩定性更好。”

結論:“質量差的我都不買。”看了這么多車主的回答,另一個回答讓我印象深刻:

事實上,無論是傳統燃油車還是新能源車,國內自主品牌在發展初期的質量問題一直為人詬病。一位2013年買了國產品牌新能源車的車主無奈地說:“一點都不夸張。這輛電動車我在修理廠修了120個小時,車在修理廠的時間更長。”試想,買車無非是解決了交通工具的屬性,而如果質量問題頻發,第一個屬性無法實現,更多的智能娛樂和品牌等附加值帶來的快樂也無從談起。合資車企在中國挑戰新能源汽車市場。從參與調查的車主樣本數據來看,青睞合資品牌的車主比例從5.5%上升到了19.6%,這14個百分比的提升無疑正在蠶食原本由國產品牌壟斷的市場。中國品牌步入品牌上行之路,讓消費者因為國貨好而選擇,而不是因為是“國貨”,這無疑是每一個關心中國品牌發展的消費者最希望看到的。

0

0

相關閱讀:去年1.5%,今年13%,合資車企正在吞噬中國新能源市場!

據外媒報道,近日,科學家們發明了一種仿生復眼,可以幫助科學家了解昆蟲是如何利用自己的復眼快速感知物體以及物體的運動軌跡。

1900/1/1 0:00:00日前,汽車零部件供應商本特勒、博世以及汽車品牌AutomobiliPininfarina,共同研發了一款高性能電動豪華車平臺。

1900/1/1 0:00:00內田誠頗受雷諾、以及雷諾董事會成員的青睞,而日產董事會成員則更青睞關潤。

1900/1/1 0:00:00日前,特斯拉對外宣布,正在準備為美國加利福尼亞州的弗里蒙特工廠建造第五條生產線。不久之后,公司的ModelY車型將會在這里進行生產。

1900/1/1 0:00:00據electrek報道,沃爾沃極星(Polestar)的一位高管坦率地承認,“特斯拉在能源效率方面遠遠領先于其他所有公司”,沃爾沃將不得不迎頭趕上,或尋找其他競爭方式。

1900/1/1 0:00:00圖片來自“億歐網”三年前瞅準了“風口”,投入大幾千萬成立電池回收企業的陳亮(化名),最近卻有些一籌莫展。不知道為什么,他和同行預料中的電池回收“小高峰”并沒有如期而至。

1900/1/1 0:00:00