每到節假日,出行就成了困擾“現充”(肥宅有開心水和外賣就夠了)的大問題。如果你的手速有點慢,可能需要加價求助黃牛,或者購買昂貴的全價機票。如果有一種交通方式可以讓你以1000公里的時速到達目的地,會解決運力問題嗎?沒錯,就是馬斯克這個“科學狂人”一直癡迷和從事的“超循環”技術。具體來說,就是利用巨大的真空管減少摩擦和阻力,從而高速移動人和貨物。不過,最近搞事的不是馬斯克,而是政府官員。上個月,加拿大交通部發布招標公告,由政府出資邀請研究機構對所謂的“hyperloop”技術進行評估。這項技術一旦完成,從加拿大東海岸到西海岸,只需要三個小時就可以穿越整個北美,比飛機還快。加拿大政府表示,超循環的概念和技術發展非常迅速,但公布的工程細節、安全要求、乘客乘坐質量、資金和運營成本等信息非常有限。所以他們花錢主要是為了搞清楚兩個問題:一是技術是否可行,對乘客和附近社區是否安全;第二,與成熟的高鐵技術相比,其成本如何?因此,超循環技術初創公司Transpod的聯合創始人SebastianGendron評論說,政府對超循環技術應用的態度“過于害羞”...然而,就像高鐵技術剛剛興起的時候,更多的人對這種新技術持謹慎態度。例如,主張建立“加拿大版高鐵”的保羅·甘蘭認為,加拿大交通部利用公共資金研究超循環技術是錯誤的,因為這是“科幻小說”——“為什么不使用已經被證明是安全的、存在了半個世紀的技術呢?讓超循環技術存在于漫畫中。”對此,加拿大交通部的回應是“與其放任自流,不如扼殺錯誤”,他們只是想在一項可能改變交通行業游戲規則的技術上保持領先。我們現在解決不了這個“部長困惑”,不然早就去找加拿大交通部要咨詢費了,好嗎?!但是,我們盡量讓吃瓜群眾用幾分鐘的時間,對這種未來科技保持敏銳的嗅覺。無論是群體炒作,還是交通行業的“未來之光”,今天我們就來揭開“超級循環”的神秘外衣。沖高鐵踢飛機:“超循環”技術及其現狀“超循環”概念的歷史可以追溯到1799年。一位名叫喬治·邁赫斯特的英國工程師獲得了在封閉管道中通過空氣運輸乘客和貨物的專利。19世紀,倫敦真的修建了氣動鐵路隧道。直徑6.7米,以蒸汽機為動力,成功運行一年多。自那以后,盡管許多國家和城市都試圖深化這項技術,例如瑞士在21世紀初就計劃在低電壓環境下運行這種“磁懸浮”列車。中國也曾計劃在2010年發射時速1000公里的真空磁懸浮列車,但最終什么也沒有實現。真正開始廣為人知并取得突破,是馬斯克2012年在博客上發布的一個腦洞。他大量借鑒了18世紀工程師羅伯特·戴維的“真空管道運輸”的想法,計劃建造一條密封的管道,一個吊艙可以在其中高速自由運行,空氣阻力幾乎可以忽略不計。

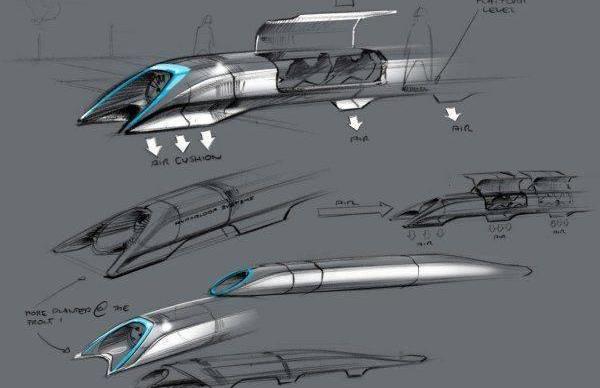

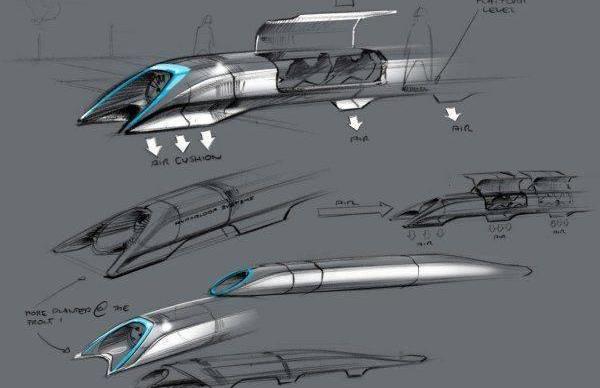

(埃隆·馬斯克(Elon Musk)的設計草案)馬斯克和SpaceX很快在2013年8月發布了第一個“超循環”交通概念Hyperloop Alpha,并計劃在接下來的時間里投資60億美元,在洛杉磯和舊金山灣區之間,按照5號州際公路的軌跡,打造這樣一條“第五類交通路線”。乘客只需要35分鐘就可以到達560公里以外的地方。但是事情并沒有預想的那么順利。到2018年,SpaceX僅在洛杉磯下方建造了一條長約2英里(約3公里)的實驗隧道,讓特斯拉X汽車在預定軌道上行駛。僅此一項就消耗了1000萬美元。

但馬斯克的“承載力”太強,很快學術界和工業界就一拍即合。很多人認為這是一個好主意,很快就出現了很多從事“超循環管道列車”的創業公司。最著名的是Hyperloop運輸技術公司(HTT)和Hyperloop One。2016年,HTT獲得了美國高科技控股集團安杰洛投資公司(Angelo Investments)1500萬美元的投資,并于當年推出了他們的火車概念。今天,HTT有800多名工程師和研究人員。2018年2月,它還與德國利莫奇市簽署了一項協議,以促進超循環技術的發展。Hyperloop One成立于2014年,成功融資超過1.6億美元,包括英國最大的私營企業維珍集團創始人的“重大投資”。2016年,更名為“Virgin Hyperloop 1”的公司進行了超循環技術的首次實地實驗,證明了該公司的技術方案可以在一秒鐘內將雪橇從0英里/小時加速到110英里/小時。去年在500米測試線(DevLoop)完成加減速,時速達到380公里。2018年,他們還獲得了印度政府孟買-浦那“超級循環列車”的合同。

其他參賽者包括印度DGWHyperloop、荷蘭Hardt Global Mobility、西班牙Zeleros和波蘭Hyper Poland(被公認為歐洲移動行業最優秀的初創公司之一)...超循環技術吸引了眾多“超級大腦”和金融家加入其中,學術關注度不容小覷。2015年,SpaceX宣布贊助一項Hyperloop Pod競賽,這是一項關于超循環系統吊艙的設計競賽。僅用了一個月的時間,就收到了700多個團隊提交的初步設計方案。其中,麻省理工學院的方案被評為獲勝者,華盛頓大學團隊獲得了安全子系統獎,代爾夫特大學獲得了POD創新獎,隨后是威斯康星大學麥迪遜分校、弗吉尼亞理工大學和加州大學歐文分校。

當然,既然是全球性的技術競賽,中國就必須有個名字。早在2017年,中國航天科工集團公司……宣布將在武漢啟動超循環交通系統的研發。2018年,西南交通大學牽引動力國家重點實驗室啟動了“多態耦合軌道交通動態模型試驗平臺”,還將啟動時速1500公里真空管道高溫超導磁懸浮直線試驗。總之,專家和企業家都同意這項工作將使超音速“近地飛行”成為可能。30年后,人類的交通可能和火箭一樣快!信不信由你,反正我有點想相信。看起來很美:揭示未來科技背后的陰影。那么,這個聽起來很荒誕的“超循環”運輸洗滌系統是如何實現的呢?就目前的情況來看,基本上是一個中心,兩種模式。一個中心指的是實現的方式。目前Space X Hyperloop One和HTT都采用了架空管道的設計。也就是說,交通系統將建在地面上,類似于高鐵和輕軌。這樣做的好處是,一方面可以避免地面活動或地質沉降對管道的影響,另一方面也可以避免征地問題,降低建設成本,還可以保持管道順直,減少轉彎離心力可能帶來的隱患。

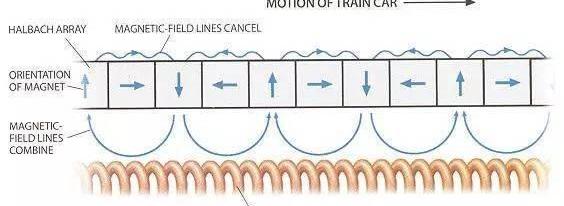

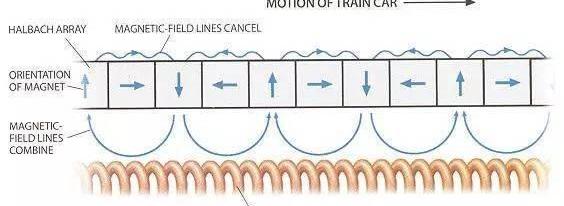

(HTT計劃在2020年迪拜世博會前開通迪拜阿布扎比的線路)兩種模式參考設計理念。馬斯克最早提倡使用“超循環”技術,是因為商用的室溫超導磁懸浮方案不僅價格昂貴,而且速度與“超循環”相比也不理想。因此,他的計劃是將直線電機鋪設在軌道上,為列車不斷補充動力。列車車頭會有電動壓縮機風,在列車運行時不斷將高壓空氣從車頭輸送到車尾,這樣隨著運行時空氣阻力的逐漸積累,列車下方會產生氣墊,列車就可以被支撐在管道中間。但是HTT使用被動磁懸浮技術。只需在軌道中安裝無動力線圈回路,并在列車車廂中植入永磁體。當列車達到一定速度時,列車車廂會自動浮動,產生懸浮效果。

(無源磁懸浮技術示意圖)基本上,目前主流的“超循環”系統模型都是在“一個中心,兩種模式”的基礎上構建的。由此我們不難發現一些容易被對手詬病的問題:一是乘坐體驗難以保證。如果單純運輸貨物,經濟效果可能難以達到滿意的效果;但如果人類的交通工具如大佬們所期待的那樣成為通勤的標準,就要考慮乘客的體驗因素了。與隧道不同的是,“超循環”管道是一個狹窄的密封艙,沒有任何窗戶,容易讓人感到壓抑。而且超過飛機的速度還會使空氣因壓縮而振動碰撞,所以噪音很大。據體驗過馬斯克測試管道的人說,顛簸還是時有發生。至少目前看來,“超循環”作為第五種交通方式,要讓乘客卸下防備,可能需要遠比其他交通工具普及時間更長的時間。

第二:安全風險不明確。與其他成熟的交通方式不同,在面臨風險時,有流程基本健全的應急方式。如何處理設備故障、事故、緊急疏散等。用“超循環”技術是未知的。而且,即使一開始管道是暢通的,地面設施也可能隨著地震活動而移動。在高速環境下,即使是小幅度偏離直線也會增加相當大的抖振。萬一停電,這一系統的脆弱性也可能成為恐怖分子的誘人目標。這些不可抗力因素將影響項目的實施。2000年初,瑞士曾試圖推廣低電壓環境下的磁懸浮列車(“超循環”的雛形),但由于這項技術在瑞士圣加侖、蘇黎世、巴塞爾和日內瓦的可行性研究得出了不同的結論,“飛行汽車”始終沒有建成。

第三:成本太高,經濟上不可行。真空管道運輸的超循環技術雖然火了起來,以抗衡昂貴的磁懸浮技術,但它依然背負著前輩們的“原罪”,那就是昂貴。兩院院士、機車車輛動力學專家沈志云指出,超循環交通系統達到時速6500沒有太大的技術問題。但其實施成本太高:“這么長的隧道還需要抽水,建一公里地鐵需要8億元。真空管道一公里都下不來。”所以目前交通最重要的四點:安全、實用、經濟、可靠和“超循環”都無法實現。所以,路漫漫其修遠兮,完全沒有必要讓某些媒體在搞清楚“超循環”技術廠商到底想干什么之前,為這種難以捉摸的技術叫好叫座。超級玩具還是超級特技:“超級循環”的前景在哪里?相對于能夠快速進入應用領域的人工智能,人們對于“超循環”技術的關注和期待,可能并不來自于它的現狀和發展過程。但作為一個窗口,它成為影響其他關鍵領域的“最強助手”。比如材料科學的突破。回顧HTT在2015年發布的計劃,沒有一個已經實現。然而,為了建造一輛可以在真空中承受高壓的汽車,這家公司開發了一種新的復合材料Vibranium,這種材料比鋁輕,但強度比鋼高10倍。還可以嵌入傳感器,將物料的實時狀態無線傳輸到地面。在智能鐵路軌道、車路協調、智慧城市建設等方面有很大的想象空間。再比如推動磁懸浮的發展。目前高鐵已經是大氣環境下列車發展的最高水平,升級空間到此為止。磁懸浮時速400-500公里,多年來一直處于技術瓶頸階段。有專家吐槽“它的起點就是它的終點”。每到節假日,出行就成了困擾“現充”(肥宅有開心水和外賣就夠了)的大問題。如果你的手速有點慢,可能需要加價求助黃牛,或者購買昂貴的全價機票。如果有一種交通方式可以讓你以1000公里的時速到達目的地,會解決……的問題嗎能力?沒錯,就是馬斯克這個“科學狂人”一直癡迷和從事的“超循環”技術。具體來說,就是利用巨大的真空管減少摩擦和阻力,從而高速移動人和貨物。不過,最近搞事的不是馬斯克,而是政府官員。上個月,加拿大交通部發布招標公告,由政府出資邀請研究機構對所謂的“hyperloop”技術進行評估。這項技術一旦完成,從加拿大東海岸到西海岸,只需要三個小時就可以穿越整個北美,比飛機還快。加拿大政府表示,超循環的概念和技術發展非常迅速,但公布的工程細節、安全要求、乘客乘坐質量、資金和運營成本等信息非常有限。所以他們花錢主要是為了搞清楚兩個問題:一是技術是否可行,對乘客和附近社區是否安全;第二,與成熟的高鐵技術相比,其成本如何?因此,超循環技術初創公司Transpod的聯合創始人SebastianGendron評論說,政府對超循環技術應用的態度“過于害羞”...然而,就像高鐵技術剛剛興起的時候,更多的人對這種新技術持謹慎態度。例如,主張建立“加拿大版高鐵”的保羅·甘蘭認為,加拿大交通部利用公共資金研究超循環技術是錯誤的,因為這是“科幻小說”——“為什么不使用已經被證明是安全的、存在了半個世紀的技術呢?讓超循環技術存在于漫畫中。”對此,加拿大交通部的回應是“與其放任自流,不如扼殺錯誤”,他們只是想在一項可能改變交通行業游戲規則的技術上保持領先。我們現在解決不了這個“部長困惑”,不然早就去找加拿大交通部要咨詢費了,好嗎?!但是,我們盡量讓吃瓜群眾用幾分鐘的時間,對這種未來科技保持敏銳的嗅覺。無論是群體炒作,還是交通行業的“未來之光”,今天我們就來揭開“超級循環”的神秘外衣。沖高鐵踢飛機:“超循環”技術及其現狀“超循環”概念的歷史可以追溯到1799年。一位名叫喬治·邁赫斯特的英國工程師獲得了在封閉管道中通過空氣運輸乘客和貨物的專利。19世紀,倫敦真的修建了氣動鐵路隧道。直徑6.7米,以蒸汽機為動力,成功運行一年多。自那以后,盡管許多國家和城市都試圖深化這項技術,例如瑞士在21世紀初就計劃在低電壓環境下運行這種“磁懸浮”列車。中國也曾計劃在2010年發射時速1000公里的真空磁懸浮列車,但最終什么也沒有實現。真正開始廣為人知并取得突破,是馬斯克2012年在博客上發布的一個腦洞。他大量借鑒了18世紀工程師羅伯特·戴維的“真空管道運輸”的想法,計劃建造一條密封的管道,一個吊艙可以在其中高速自由運行,空氣阻力幾乎可以忽略不計。

(埃隆·馬斯克(Elon Musk)的設計草案)馬斯克和SpaceX很快在2013年8月發布了第一個“超循環”交通概念Hyperloop Alpha,并計劃在接下來的時間里投資60億美元,在洛杉磯和舊金山灣區之間,按照5號州際公路的軌跡,打造這樣一條“第五類交通路線”。乘客只需要35分鐘就可以到達560公里以外的地方。但是事情并沒有預想的那么順利。到2018年,SpaceX僅在洛杉磯下方建造了一條長約2英里(約3公里)的實驗隧道,讓特斯拉X汽車在預定軌道上行駛。僅此一項就消耗了1000萬美元。

但馬斯克的“承載力”太強,很快學術界和工業界就一拍即合。很多人認為這是一個好主意,很快就出現了很多從事“超循環管道列車”的創業公司。最著名的是Hyperloop運輸技術公司(HTT)和Hyperloop One。2016年,HTT獲得了美國高科技控股集團安杰洛投資公司(Angelo Investments)1500萬美元的投資,并于當年推出了他們的火車概念。今天,HTT有800多名工程師和研究人員。2018年2月,它還與德國利莫奇市簽署了一項協議,以促進超循環技術的發展。Hyperloop One成立于2014年,成功融資超過1.6億美元,包括英國最大的私營企業維珍集團創始人的“重大投資”。2016年,更名為“Virgin Hyperloop 1”的公司進行了超循環技術的首次實地實驗,證明了該公司的技術方案可以在一秒鐘內將雪橇從0英里/小時加速到110英里/小時。去年在500米測試線(DevLoop)完成加減速,時速達到380公里。2018年,他們還獲得了印度政府孟買-浦那“超級循環列車”的合同。

其他參賽者包括印度DGWHyperloop、荷蘭Hardt Global Mobility、西班牙Zeleros和波蘭Hyper Poland(被公認為歐洲移動行業最優秀的初創公司之一)...超循環技術吸引了眾多“超級大腦”和金融家加入其中,學術關注度不容小覷。2015年,SpaceX宣布贊助一項Hyperloop Pod競賽,這是一項關于超循環系統吊艙的設計競賽。僅用了一個月的時間,就收到了700多個團隊提交的初步設計方案。其中,麻省理工學院的方案被評為獲勝者,華盛頓大學團隊獲得了安全子系統獎,代爾夫特大學獲得了POD創新獎,隨后是威斯康星大學麥迪遜分校、弗吉尼亞理工大學和加州大學歐文分校。

當然,既然是全球性的技術競賽,中國就必須有個名字。早在2017年,中國航天科工集團公司……宣布將在武漢啟動超循環交通系統的研發。2018年,西南交通大學牽引動力國家重點實驗室啟動了“多態耦合軌道交通動態模型試驗平臺”,還將啟動時速1500公里真空管道高溫超導磁懸浮直線試驗。總之,專家和企業家都同意這項工作將使超音速“近地飛行”成為可能。30年后,人類的交通可能和火箭一樣快!信不信由你,反正我有點想相信。看起來很美:揭示未來科技背后的陰影。那么,這個聽起來很荒誕的“超循環”運輸洗滌系統是如何實現的呢?就目前的情況來看,基本上是一個中心,兩種模式。一個中心指的是實現的方式。目前Space X Hyperloop One和HTT都采用了架空管道的設計。也就是說,交通系統將建在地面上,類似于高鐵和輕軌。這樣做的好處是,一方面可以避免地面活動或地質沉降對管道的影響,另一方面也可以避免征地問題,降低建設成本,還可以保持管道順直,減少轉彎離心力可能帶來的隱患。

(HTT計劃在2020年迪拜世博會前開通迪拜阿布扎比的線路)兩種模式參考設計理念。馬斯克最早提倡使用“超循環”技術,是因為商用的室溫超導磁懸浮方案不僅價格昂貴,而且速度與“超循環”相比也不理想。因此,他的計劃是將直線電機鋪設在軌道上,為列車不斷補充動力。列車車頭會有電動壓縮機風,在列車運行時不斷將高壓空氣從車頭輸送到車尾,這樣隨著運行時空氣阻力的逐漸積累,列車下方會產生氣墊,列車就可以被支撐在管道中間。但是HTT使用被動磁懸浮技術。只需在軌道中安裝無動力線圈回路,并在列車車廂中植入永磁體。當列車達到一定速度時,列車車廂會自動浮動,產生懸浮效果。

(無源磁懸浮技術示意圖)基本上,目前主流的“超循環”系統模型都是在“一個中心,兩種模式”的基礎上構建的。由此我們不難發現一些容易被對手詬病的問題:一是乘坐體驗難以保證。如果單純運輸貨物,經濟效果可能難以達到滿意的效果;但如果人類的交通工具如大佬們所期待的那樣成為通勤的標準,就要考慮乘客的體驗因素了。與隧道不同的是,“超循環”管道是一個狹窄的密封艙,沒有任何窗戶,容易讓人感到壓抑。而且超過飛機的速度還會使空氣因壓縮而振動碰撞,所以噪音很大。據體驗過馬斯克測試管道的人說,顛簸還是時有發生。至少目前看來,“超循環”作為第五種交通方式,要讓乘客卸下防備,可能需要遠比其他交通工具普及時間更長的時間。

第二:安全風險不明確。與其他成熟的交通方式不同,在面臨風險時,有流程基本健全的應急方式。如何處理設備故障、事故、緊急疏散等。用“超循環”技術是未知的。而且,即使一開始管道是暢通的,地面設施也可能隨著地震活動而移動。在高速環境下,即使是小幅度偏離直線也會增加相當大的抖振。萬一停電,這一系統的脆弱性也可能成為恐怖分子的誘人目標。這些不可抗力因素將影響項目的實施。2000年初,瑞士曾試圖推廣低電壓環境下的磁懸浮列車(“超循環”的雛形),但由于這項技術在瑞士圣加侖、蘇黎世、巴塞爾和日內瓦的可行性研究得出了不同的結論,“飛行汽車”始終沒有建成。

第三:成本太高,經濟上不可行。真空管道運輸的超循環技術雖然火了起來,以抗衡昂貴的磁懸浮技術,但它依然背負著前輩們的“原罪”,那就是昂貴。兩院院士、機車車輛動力學專家沈志云指出,超循環交通系統達到時速6500沒有太大的技術問題。但其實施成本太高:“這么長的隧道還需要抽水,建一公里地鐵需要8億元。真空管道一公里都下不來。”所以目前交通最重要的四點:安全、實用、經濟、可靠和“超循環”都無法實現。所以,路漫漫其修遠兮,完全沒有必要讓某些媒體在搞清楚“超循環”技術廠商到底想干什么之前,為這種難以捉摸的技術叫好叫座。超級玩具還是超級特技:“超級循環”的前景在哪里?相對于能夠快速進入應用領域的人工智能,人們對于“超循環”技術的關注和期待,可能并不來自于它的現狀和發展過程。但作為一個窗口,它成為影響其他關鍵領域的“最強助手”。比如材料科學的突破。回顧HTT在2015年發布的計劃,沒有一個已經實現。然而,為了建造一輛可以在真空中承受高壓的汽車,這家公司開發了一種新的復合材料Vibranium,這種材料比鋁輕,但強度比鋼高10倍。還可以嵌入傳感器,將物料的實時狀態無線傳輸到地面。在智能鐵路軌道、車路協調、智慧城市建設等方面有很大的想象空間。再比如推動磁懸浮的發展。目前高鐵已經是大氣環境下列車發展的最高水平,升級空間到此為止。磁懸浮時速400-500公里,多年來一直處于技術瓶頸階段。有專家吐槽“它的起點就是它的終點”。相比之下,超循環技術理論上可以達到2萬公里。研究人員對技術細節的探索很可能會再次推動地面交通的速度革命,并將磁懸浮列車帶到一個新的發展維度。此外,研究如何保證真空環境中氣壓的穩定,防止電極損壞造成運輸癱瘓,也是很有價值的tion系統,構建適合人類乘坐的大氣環境,使車廂內外舒適。目前,該項目已經部署到以色列的火星模擬基地。也許,在未來,人類的星際交通將依賴于“超循環”。

6

6

綜上所述,雖然目前超循環技術的應用進度條只加載了極小的一部分,但是人們已經能夠從各種說不清楚的線索中得到它的特殊價值。雖然細節不太清楚,但輪廓是用銀畫的。也許馬斯克和HTT最初的探索提供了各種笑話和槽點,但正如哲學家丹尼爾·丹尼特所說,科學的本質是當眾犯錯。正是這些數不清的非理性,成就了科學的凝重和浪漫,也埋下了不可估量的寶藏。相比之下,超循環技術理論上可以達到2萬公里。研究人員對技術細節的探索很可能會再次推動地面交通的速度革命,并將磁懸浮列車帶到一個新的發展維度。而且研究如何保證真空環境下氣壓的穩定,防止電極損壞導致運輸系統癱瘓,構建適合人類乘坐的大氣環境,使車廂內外舒適,也是非常有價值的。目前,該項目已經部署到以色列的火星模擬基地。也許,在未來,人類的星際交通將依賴于“超循環”。

6

6

綜上所述,雖然目前超循環技術的應用進度條只加載了極小的一部分,但是人們已經能夠從各種說不清楚的線索中得到它的特殊價值。雖然細節不太清楚,但輪廓是用銀畫的。也許馬斯克和HTT最初的探索提供了各種笑話和槽點,但正如哲學家丹尼爾·丹尼特所說,科學的本質是當眾犯錯。正是這些數不清的非理性,成就了科學的凝重和浪漫,也埋下了不可估量的寶藏。

西安蔚來授權服務中心一輛正在維修中的ES8發生的自燃起火事件再一次將純電動汽車的電池安全問題推向了風口浪尖。而在近日,蔚來汽車官方微博發布消息,對這起自燃事故進行說明。

1900/1/1 0:00:00圖片來自“123rfcomcn”近期,羅蘭貝格發布了第五期《汽車行業顛覆性數據探索》。報告指出,盡管向自動出行的轉型無法一蹴而就,但所有國家與利益相關方都在迅速進步。

1900/1/1 0:00:004月29日,比亞迪發布其第一季度財報。當季,該公司營業收入30304億元,同比增長225;歸屬于上市公司股東的凈利潤為750億元,同比增長63198。

1900/1/1 0:00:00日前,我們從微博網友PS3保羅處獲悉了一組戴森電動車的專利圖,新車定位于中高端MPV車型,采用了鋁制車身,為Crossover造型,內部可安置3排座椅,支持5座以及7座。

1900/1/1 0:00:00在前不久的特斯拉AutonomyDay活動上,特斯拉CEOElonMusk又立了新的目標。

1900/1/1 0:00:00近日,Polestar宣布正式在英國設立了全新的研發中心,標志著Polestar的產品研發開啟了新的時代。

1900/1/1 0:00:00