盡管新能源汽車有了一個新詞,但動能回收的功能實際上從理念到實體都不“新”。電氣化鐵路早就實現了所謂的反饋制動。當列車減速時,它會將一些動能轉化為電能,然后將其反饋給電網,用于同線的其他列車,以達到節能的目的。在汽車領域,即使在電動汽車不流行的早期,也有許多解決方案,如寶馬高效動力高效動力方案。例如,在上一代E92 M3中,實現了發電機只在松開油門踏板時工作的邏輯(現在這一功能幾乎擴展到了所有產品),一方面最大限度地提高了功率輸出,另一方面盡可能地降低了油耗。雖然由于結構原因,回收的能量不能用于驅動車輛,只能由車載電器消耗,但這也是常規動力汽車框架下的理想模式。

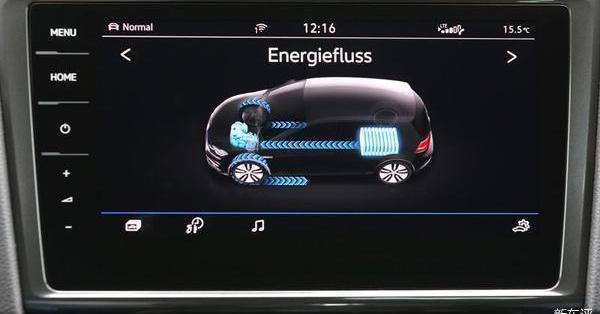

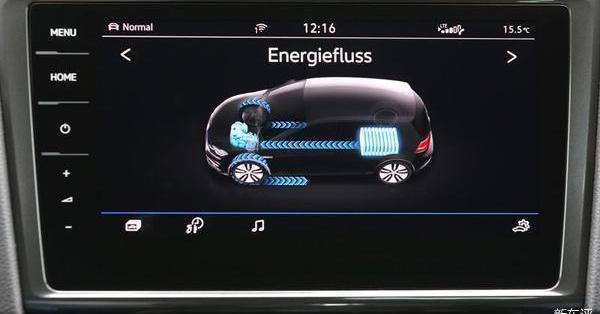

進入新能源時代以來,由于電力儲備可以直接用于駕駛車輛,再加上電動機/發電機和電池功率的增加,動能回收功能更進一步,強度增加了很多,因此在實際駕駛中很容易被駕駛員感知,甚至成為公眾眼中新能源汽車區別于傳統動力汽車的獨特功能。但問題來了,既然這些電動汽車/混合動力汽車具有回收車輛剩余動能并充分利用的優勢,為什么從目前市場上的產品來看,再生制動(動能回收)的能量回收效率普遍如此之低?我總結一下,主要原因可能有以下幾個方面:動能≠總能耗在一個沒有阻力的完美環境中,一個力將物體從靜止加速到一定的速度,物體驅動的能量等于這個力所做的功。然而,我們生活的現實世界并不是“完美的”。以汽車為例,行駛時會有風阻和滾動阻力,汽車本身的機械部件也會有各種損失。即使是將能量從化學能(燃料/電池)轉化為機械能的過程本身也存在效率問題。

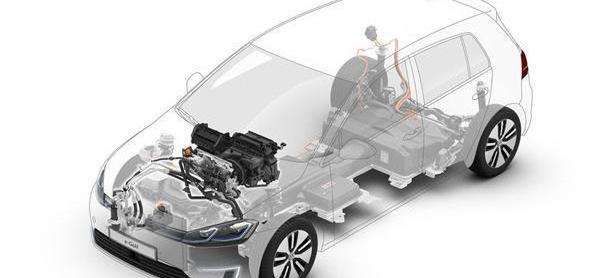

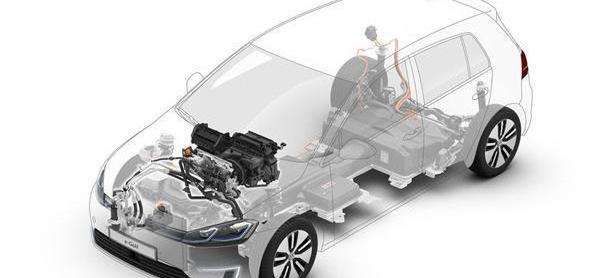

綜上所述,車輛本身的能耗只有一部分(在許多情況下,只有一小部分)最終會演變成車身所攜帶的動能。因此,即使從這個角度來看,也基本不可能試圖大幅延長具有能量回收功能的電動汽車的續航里程。回收過程中存在能量損失。剛才有人提到,現實中能源轉換存在效率問題。具體而言,電動機/發電機的能量轉換效率(動能/電能)和電池的充放電效率(電能/化學能)不能達到100%。此外,在電動汽車/混合動力汽車這樣的變頻條件下,必須有一個復雜的能源管理系統。如果整體效率能夠達到50%以上,估計是非常好的。

需要注意的是,這里50%的例子是指50%的剩余動能,并且必須在所有動能都被回收的前提下(減速僅來自動能回收功能,機械制動系統不工作)。在實踐中,這是不可能的,具體原因將在下一章中提及。電池組的充電功率是有限的,電能必須在產生后立即消耗或存儲在諸如電池之類的介質中。顯然,當我們談論“動能回收”時,只能選擇后者。面對需要在短時間內進行大能量轉換(高功率)的制動,電池充電功率在目前的技術水平下是有限的,這基本上決定了它將是桶里最短的板。

因此,出于安全考慮,一旦對制動力的要求(制動踏板的踩踏強度)超過電池功率的上限,額外的制動力只能由機械制動部分承擔,因此部分(在許多情況下,大部分)動能只能轉換為int……

無用的熱能通過摩擦和熱量產生,然后消散到環境中。復雜的工作條件使能源難以充分利用。正如剛才提到的,只有當制動力請求超過系統的功率上限時,機械制動部分才會進行干預。但這是否意味著,只要我盡最大努力預測駕駛,并將每個腳制動保持在功率上限內,恢復率就會大大提高?

我們先不談在真實的交通環境中是否有可能實現如此理想的駕駛,因為制動是一種涉及變速的工況。在整個過程中,隨著車速的降低,電動機/發電機的轉速也在降低,換句話說,它的功率也會降低。因此,很容易推斷出,一旦車速下降到發電機輸出低于電池充電功率上限的時刻,整個系統的功率就會隨著車速的進一步下降而下降,直到車輛停止/發電機功率歸零。這意味著,無論你如何控制制動力,只要你打算停車,機械制動部分就必須在低于一定速度的區間內進行,動能永遠無法充分利用。盡管新能源汽車有了一個新詞,但動能回收的功能實際上從理念到實體都不“新”。電氣化鐵路早就實現了所謂的反饋制動。當列車減速時,它會將一些動能轉化為電能,然后將其反饋給電網,用于同線的其他列車,以達到節能的目的。在汽車領域,即使在電動汽車不流行的早期,也有許多解決方案,如寶馬高效動力高效動力方案。例如,在上一代E92 M3中,實現了發電機只在松開油門踏板時工作的邏輯(現在這一功能幾乎擴展到了所有產品),一方面最大限度地提高了功率輸出,另一方面盡可能地降低了油耗。雖然由于結構原因,回收的能量不能用于驅動車輛,只能由車載電器消耗,但這也是常規動力汽車框架下的理想模式。

進入新能源時代以來,由于電力儲備可以直接用于駕駛車輛,再加上電動機/發電機和電池功率的增加,動能回收功能更進一步,強度增加了很多,因此在實際駕駛中很容易被駕駛員感知,甚至成為公眾眼中新能源汽車區別于傳統動力汽車的獨特功能。但問題來了,既然這些電動汽車/混合動力汽車具有回收車輛剩余動能并充分利用的優勢,為什么從目前市場上的產品來看,再生制動(動能回收)的能量回收效率普遍如此之低?我總結一下,主要原因可能有以下幾個方面:動能≠總能耗在一個沒有阻力的完美環境中,一個力將物體從靜止加速到一定的速度,物體驅動的能量等于這個力所做的功。然而,我們生活的現實世界并不是“完美的”。以汽車為例,行駛時會有風阻和滾動阻力,汽車本身的機械部件也會有各種損失。即使是將能量從化學能(燃料/電池)轉化為機械能的過程本身也存在效率問題。

綜上所述,車輛本身的能耗只有一部分(在許多情況下,只有一小部分)最終會演變成車身所攜帶的動能。因此,即使從這個角度來看,也基本不可能試圖大幅延長具有能量回收功能的電動汽車的續航里程。回收過程中存在能量損失。剛才有人提到,現實中能源轉換存在效率問題。具體而言,電動機/發電機的能量轉換效率(動能/電能)和電池的充放電效率(電能/化學能)不能達到100%。此外,在變頻條件下,必須有一個復雜的能源管理系統……

離子型EV/HEV。如果整體效率能夠達到50%以上,估計是非常好的。

需要注意的是,這里50%的例子是指50%的剩余動能,并且必須在所有動能都被回收的前提下(減速僅來自動能回收功能,機械制動系統不工作)。在實踐中,這是不可能的,具體原因將在下一章中提及。電池組的充電功率是有限的,電能必須在產生后立即消耗或存儲在諸如電池之類的介質中。顯然,當我們談論“動能回收”時,只能選擇后者。面對需要在短時間內進行大能量轉換(高功率)的制動,電池充電功率在目前的技術水平下是有限的,這基本上決定了它將是桶里最短的板。

因此,出于安全考慮,一旦對制動力的要求(制動踏板的踩踏強度)超過電池功率的上限,額外的制動力只能由機械制動部分承擔,因此部分(在許多情況下,大部分)動能只能通過摩擦和發熱轉化為無用的熱能,然后消散到環境中。復雜的工作條件使能源難以充分利用。正如剛才提到的,只有當制動力請求超過系統的功率上限時,機械制動部分才會進行干預。但這是否意味著,只要我盡最大努力預測駕駛,并將每個腳制動保持在功率上限內,恢復率就會大大提高?

我們先不談在真實的交通環境中是否有可能實現如此理想的駕駛,因為制動是一種涉及變速的工況。在整個過程中,隨著車速的降低,電動機/發電機的轉速也在降低,換句話說,它的功率也會降低。因此,很容易推斷出,一旦車速下降到發電機輸出低于電池充電功率上限的時刻,整個系統的功率就會隨著車速的進一步下降而下降,直到車輛停止/發電機功率歸零。這意味著,無論你如何控制制動力,只要你打算停車,機械制動部分就必須在低于一定速度的區間內進行,動能永遠無法充分利用。

標簽:寶馬

據路透社報道,德國法律專家EricHilgendorf稱,中國政府正在評估一條能為自動駕駛車輛的應用奠定基礎的德國法律,該專家還表示中國很有可能采用部分德國法律。

1900/1/1 0:00:00據汽車新聞網站Autonews報道,太陽風暴帶來的磁場變化以及輻射或對未來自動駕駛技術產生影響,太陽活動也將是自動駕駛技術研發過程中不可回避的一個問題,

1900/1/1 0:00:00“很多人都關心麗馳汽車做不做高速車,目前高速車已在麗馳未來的戰略規劃之中。

1900/1/1 0:00:003月15日晚間,堅瑞沃能300116發布公告稱,子公司深圳市沃特瑪電池有限公司以下簡稱“沃特瑪”和中山市綠博燈飾實業有限公司以下簡稱“中山綠博”簽訂采購訂單合同。

1900/1/1 0:00:00法國巴黎復合材料展JEC是國際最負盛譽的復合材料專業性展會,其規模之大,專業度之高,覆蓋面之廣,

1900/1/1 0:00:00時下,A股多家上市公司正在加速布局“鈷”產業。

1900/1/1 0:00:00