這可能是中國汽車工業歷史上最引人入勝、最豐富多彩的時刻。一位投資朋友曾說過,幾年前,他們的汽車集團被忽視了,一年內無法投票支持一個項目。當時,幾乎所有人都認為,這樣一個成熟、集中的產業體系還有投資空間。我沒想到這兩年它成了燙手山芋,我仍然看不到每天的出差。的確,近年來,投資機構從未投資過新能源,也談不上智能網聯,這似乎已經成為時代的棄兒。似乎任何一家新能源領域的公司都可以在過去三年中創造出50%的復合年增長率優異業績,成為每一家PE機構的明星項目;智能網聯汽車,或者更巧妙地說,無人駕駛,寄托了人工智能應用的最大希望,成為每一個互聯網風投追逐的熱點。在2020年全國生產和銷售200萬輛新能源汽車的指導下,一些機構仔細推導了投資回報率,并在16年內查封了大量PE近30倍的三家電力供應商項目。有一次,在看到以色列Mobileye公司的突然崛起后,一家機構以“對標”互聯網VC的想法在中國布局了大量ADAS初創企業。有一家機構幾年前不敢押注國家發展新能源汽車的號召。在錯過了新能源的第一波增長周期后,它后悔了,并決定將這一切都實現智能網聯。這些邏輯是對的,也是錯的。是的,這是正確的。中國股權投資市場的成敗,往往取決于你能否成為“李彥宏的鄰居”,找到能讓你入睡的邏輯,用籌碼砸出一條成功的道路。這是正確的。不,它在于資本的使命,應該是“發現價值、配置資源、服務行業”。在繁榮的背后,作為業內人士,我們或許更應該問這樣一個問題:在新能源和智能網聯兩股浪潮的背后,中國汽車產業應該做些什么?資本應該怎么做?

1.這股汽車熱潮是從哪里來的?這是資本的意志還是工業的直接吸引力?一切都應該從汽車的起源開始。我們總是把汽車稱為現代工業的明珠。一輛汽車有數以萬計的零件,這些零件共同構成了一個極其復雜和精致的整體,但其底層結構實際上是在100多年前確定的。自1885年卡爾·本茨發明第一臺柴油機車以來,在短短十余年的時間里,汽車的齒輪傳動系統、換擋機構、轉向系統、制動系統和底盤結構迅速形成。如果把100多年前的汽車拆開放到今天,與乘用車相比,它的主要機械功能模塊和架構與當年沒有本質區別。這實際上是一個非常有趣的現象。

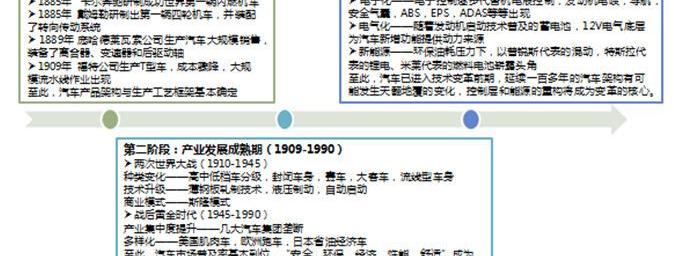

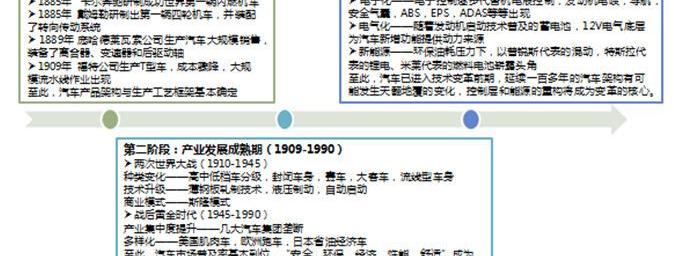

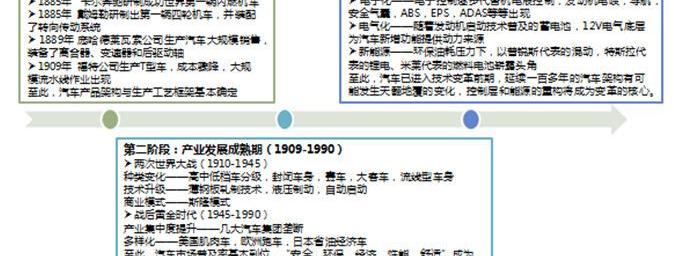

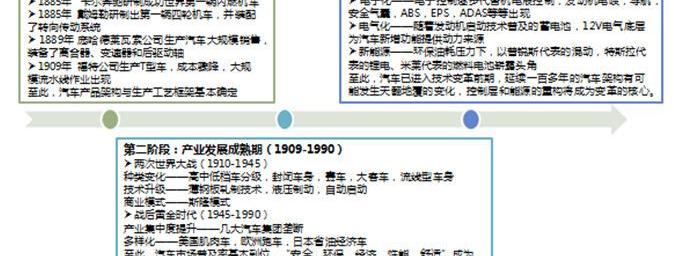

圖1:汽車行業發展的三個階段如果以產業發展階段為例,如圖1所示,汽車行業目前正處于傳統汽車完全成熟、改革萌芽逐漸生長的階段。自1886年內燃機問世以來,傳統汽車僅用了20年時間就建立了產品框架,不僅確立了至今仍在使用的汽車的整體結構,而且開創了生產模式中的裝配線運營,這將成本和生產能力降低到消費者級別的閾值以內。在接下來的一百年里,汽車的生產和銷售從數萬輛逐漸增加到近一億輛。在繁榮的背后,傳統汽車的發展實際上已經進入瓶頸,拐點正在逼近。這一判斷基于幾個事實:首先,在供需層面上,汽車在美國市場已經達到飽和,而日本市場已經逐漸衰落;

即使在需求巨大的中國市場,這款17歲的汽車預計也將在非金融危機年份首次接近零增長。第二,在技術層面,汽車行業百年來看似華麗的發展過程,很少真正是根本性的創新和升級,大多是產品體驗上的優化和差異化設置。近年來,汽車制造商每年都忙于推新車型,這給人一種快速發展的錯覺,但本質無非是在不同的消費區間安排和組合各種功能模塊,并做出選擇。二十年前的今天,除了內飾不夠豪華、儀表不夠“科學”之外,駕駛體驗并沒有得到很大的提升。汽車,或者說傳統汽車,實際上已經觸及了天花板。豐田在發動機領域投入了數十億美元,經過多年的研發,它才能將熱效率提高兩三個百分點,達到40%以上,而且它還使用了大量的電子和電氣部件來支持它。采埃孚最新的9AT變速箱實現了極致的精度和復雜的機械結構,但它僅在原來的基礎上提高了2%的節油性能。這也是由技術路線的生命周期造成的。自20世紀八九十年代以來,汽車行業為下一代變革,特別是汽車電子產品的普及和混合動力汽車的量產,萌發了新芽。汽車電子得益于信息化和機電一體化的發展。在“更安全、更環保、更舒適”的需求驅動下,新的發動機機電控制技術、ABS(電子防抱死制動系統)、EPS(電子助力轉向系統)、ESC(電子穩定系統)、ADAS等新技術層出不窮,成為近年來汽車行業最大的創新。混合動力汽車和電動汽車的出現是環境保護和化石能源短缺的結果。最終,豐田的普銳斯混合動力和特斯拉的純電動成為了這一領域的領導者。我們今天所說的新能源和智能網聯,本質上是這兩波浪潮的進一步延伸。為什么這兩次浪潮是可能從根本上顛覆汽車行業整體格局的重要變革,而不僅僅是階段性的創新?如何判斷?這應該從汽車產品的原產地開始。

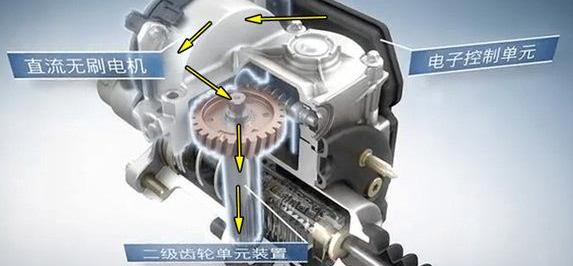

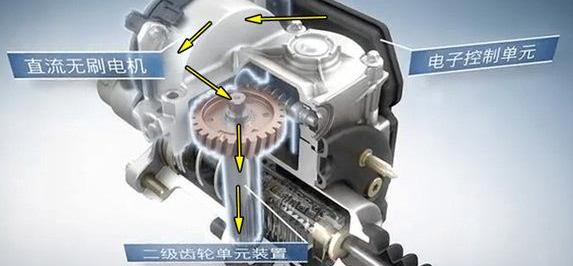

圖2:汽車產品的三個功能層次圍繞著出行和物流的需求展開。汽車產品可以分為三個部分:能量層、控制層和執行層。在能源層,傳統汽車是基于化石能源向機械能的轉化,而新一代汽車是基于電能向機械能轉化,這是一個根本性的變化。控制層,傳統汽車主要以人為控制層的核心,通過模擬信號接收信息、處理信息、傳輸指令。該車最多增加一個輔助校正和優化功能(如ABS防抱死制動);

新一代汽車以汽車為控制層的核心,接收來自人們的信息和簡單指令,處理信息,并用數字信號將指令發送到執行層,這就是智能無人駕駛。控制層的核心已經從人變成了車,這也是一個根本性的變化。在執行層,隨著能源系統和控制系統的創新,底盤的電動化和數字化將同步推進,最終實現新一代模塊化汽車架構。讓我們以汽車制動功能模塊的開發為例。最早的制動系統非常簡單。將踏板與一個簡單的機械傳動臂連接后,直接驅動制動卡鉗。換句話說,制動功能是人為驅動的,制動力由腳踩的力決定,信息流與執行動作完全耦合,執行動作由模擬信號驅動。這就是為什么早年的司機往往是強壯的人。小女孩不能踩剎車,也不能轉動方向盤。后來,為了解決這個問題,有人利用發動機提供的能量,在手制動系統的基礎上增加了一套動力伺服系統,將人體和發動機都用作制動能量。伺服系統利用氣動能量、真空能量(負氣動能量)和液壓能量作為伺服能量,形成各種形式的助推器。目前,市場上大多數機動車輛都是動力輔助制動系統。此時,踩下制動踏板產生的制動力被助力器放大,其信息流不再與執行動作完全耦合。電源是人力和機械力的混合。接下來,為了解決各種工況下的四輪制動力分配問題,ABS(防抱死制動)和EBD(制動力分配)開始普及,并利用電子控制和輪速傳感器實現檢測回路,最大化、均勻地分配四輪制動力。此時,制動功能的決策層已經部分由系統實現,人們只需要給出制動的初始決策和一小部分驅動力,而制動功能的具體實現都是由系統獨立分析、決定和實施的。最終,被稱為自動駕駛最佳合作伙伴的ibooster應運而生。以伺服電機為動力源,以電子控制單元為中央處理器,制動功能的信息流完全由模擬信息(腳踏)變為數字信號,動力源由人力液壓混合變為電機驅動,從而真正實現制動功能的精確控制。

圖3:博世ibooster系統制動系統的發展路徑基本反映了整車動力、底盤和功能部件的發展路徑。綜上所述,即能源層的新能源、控制層的數字智能化和執行層的電動化是當前汽車行業最大的發展趨勢,也是新能源和智能網聯兩大浪潮背后的真實產業邏輯。盡管傳統燃油車技術精湛,在每一個細節上都達到了頂峰,但本質上它仍然是模擬和機械時代的產物,注定要在電動化和數字革命的浪潮中轉型。柴油機車一百多年來的輝煌植根于19世紀最后十年的技術變革。同樣,新一代電動汽車要想接過時代的旗幟,根本原因在于能否突破電池等核心技術的不足,在成本上與傳統汽車相抗衡。單點突破,整體自力更生,所謂駕駛體驗差,內飾、動力等不盡如人意的地方,只是給時間。模擬內燃機車大規模普及后,僅用二三十年時間就解決了一個噪聲問題,NVH至今仍是車輛設計的難點;

此外,新一代汽車才剛剛開始探索,小故障并不是障礙。電氣化結構優于純機械結構,精確的數控優于模擬控制,這是本質。回到話題上來,中國為什么要把新能源和智能網絡提升到國家戰略上來?這是因為,在新能源和智能網聯的背后,是整個汽車行業的根本變革機遇。中國汽車產業要做的就是抓住這個機會,抓住重塑整個產業體系和重新開放供應鏈的機會,變道超車,然后迎頭趕上,把一個大而不強的空心技術汽車產業打造成引領世界的核心產業領域。這樣的產業機會百年一遇。其次,中國汽車工業的阿基里斯之踵首先講述了幾個故事。年初,盛銳變速器的投資敲定后,一家汽車廠投資部的朋友曾羨慕地對企業說,沒想到你能做出8AT這樣難的東西。當年我們直接收購的國外底盤,在別人的基礎上投入了數十億的研發,沒有做8AT。獨立的第三方供應商如何制造8AT變速箱?這實際上代表了一種普遍的觀點,中國人如何才能掌握汽車的核心零部件——自主技術?換句話說,汽車制造商可以用錢砸它,反向研發也可以。零部件供應商不可能開發出世界領先的汽車核心技術。還有一家零部件上市公司,這是底盤的一個細分領域,上汽的供應鏈體系把它帶了上來。他們的核心技術是世界頂尖的,在中國市場與德國500強企業直接競爭。在與企業的溝通中,對方透露了公司成功的秘訣,即追隨上汽的腳步,專注于汽車工廠的需求、忠誠度和技術能力,汽車工廠自然會給你更多的訂單。我想知道,公司是否對自己的戰略有獨立的計劃?你不打算獲得更多的客戶并成為一家大企業嗎?該公司表示,上汽的戰略方向必須比自己的更遠,而且比其他汽車制造商更遠。只要密切關注,自己進行布局是浪費精力和成本的。至于其他客戶,我們已經是中國主流車廠的供應商,但由于上汽的背景,無法供貨,我們只能接受。第三個故事是博世。自去年以來,我們系統梳理了中國所有制造發動機電控核心單元的企業,但經過仔細研究,沒有一家投過票。來自企業家的普遍反饋是,在電子控制領域不可能與博世競爭。博世自二十世紀初以來一直在做發動機電子點火,其在汽車電子和底盤領域的積累比汽車制造商更深。我們如何與他競爭?除了我們的發動機電子控制模塊的硬件和軟件外,我們可以自己開發。哪種匹配的噴油器和電磁閥不依賴進口?哪一個沒有牢牢掌握在博世的戰略聯盟手中?ECU信號與其他底盤系統的數據相連,哪個系統不是博世制造的?前后,左右,被敵人包圍。最后一條出路是,我們能否開發出下一代產品來彎道超車?現實是,博世的技術儲備已經達到了未來三代、四代甚至五代的水平,而汽車制造商尚未實現的需求,博世已經先行布局,并沒有因為市場節奏跟不上我而被淘汰。為什么要亮出它的底牌?這就是博世,同時也是采埃孚、愛信、中國等國際零部件巨頭的寫照。最后,讓我們來談談中國汽車工業發展的簡史。準確地說,中國的汽車工業起步于解放后。當時,它接管了蘇聯的技術,并將其用于卡車和特種車輛,乘用車市場為零。改革開放后,國家開始開放乘用車市場,探索中外合資經營的商業模式……

技術市場。1983年,北京吉普合資成立,1985年上海大眾成立。中國汽車市場蓬勃發展,市場需求從0萬輛躍升至2800萬輛,居世界第一。然而,市場是存在的,但技術在很長一段時間內都無法改變。合資企業的外方牢牢掌控著供應鏈體系,核心技術被置于體外,留給中國人的只有內飾、外裝、玻璃、輪胎等邊緣零部件。直到20世紀90年代末,以奇瑞為代表的一批自主品牌開始發力,切入低端市場,走低成本路線,開始自下而上逐一突破汽車的技術壁壘,基本解決了“人有我有”的問題,只有發動機控制和自動變速器等核心部件尚未被國產化取代。這可能是中國汽車工業歷史上最引人入勝、最豐富多彩的時刻。一位投資朋友曾說過,幾年前,他們的汽車集團被忽視了,一年內無法投票支持一個項目。當時,幾乎所有人都認為,這樣一個成熟、集中的產業體系還有投資空間。我沒想到這兩年它成了燙手山芋,我仍然看不到每天的出差。的確,近年來,投資機構從未投資過新能源,也談不上智能網聯,這似乎已經成為時代的棄兒。似乎任何一家新能源領域的公司都可以在過去三年中創造出50%的復合年增長率優異業績,成為每一家PE機構的明星項目;

智能網聯汽車,或者更巧妙地說,無人駕駛,寄托了人工智能應用的最大希望,成為每一個互聯網風投追逐的熱點。在2020年全國生產和銷售200萬輛新能源汽車的指導下,一些機構仔細推導了投資回報率,并在16年內查封了大量PE近30倍的三家電力供應商項目。有一次,在看到以色列Mobileye公司的突然崛起后,一家機構以“對標”互聯網VC的想法在中國布局了大量ADAS初創企業。有一家機構幾年前不敢押注國家發展新能源汽車的號召。在錯過了新能源的第一波增長周期后,它后悔了,并決定將這一切都實現智能網聯。這些邏輯是對的,也是錯的。是的,這是正確的。中國股權投資市場的成敗,往往取決于你能否成為“李彥宏的鄰居”,找到能讓你入睡的邏輯,用籌碼砸出一條成功的道路。這是正確的。不,它在于資本的使命,應該是“發現價值、配置資源、服務行業”。在繁榮的背后,作為業內人士,我們或許更應該問這樣一個問題:在新能源和智能網聯兩股浪潮的背后,中國汽車產業應該做些什么?資本應該怎么做?

1.這股汽車熱潮是從哪里來的?這是資本的意志還是工業的直接吸引力?一切都應該從汽車的起源開始。我們總是把汽車稱為現代工業的明珠。一輛汽車有數以萬計的零件,這些零件共同構成了一個極其復雜和精致的整體,但其底層結構實際上是在100多年前確定的。自1885年卡爾·本茨發明第一臺柴油機車以來,在短短十余年的時間里,汽車的齒輪傳動系統、換擋機構、轉向系統、制動系統和底盤結構迅速形成。如果把100多年前的汽車拆開放到今天,與乘用車相比,它的主要機械功能模塊和架構與當年沒有本質區別。這實際上是一個非常有趣的現象。

圖1:汽車行業發展的三個階段如果以產業發展階段為例,如圖1所示,汽車行業目前正處于傳統汽車完全成熟、改革萌芽逐漸生長的階段。自1886年內燃機問世以來,傳統汽車僅用了20年時間就建立了產品框架,不僅確立了至今仍在使用的汽車的整體結構,而且開創了生產模式中的裝配線運營,這將成本和生產能力降低到消費者級別的閾值以內。在接下來的一百年里,汽車的生產和銷售從數萬輛逐漸增加到近一億輛。在繁榮的背后,傳統汽車的發展實際上已經進入瓶頸,拐點正在逼近。這一判斷基于幾個事實:首先,在供需層面上,汽車在美國市場已經達到飽和,而日本市場已經逐漸衰落;

即使在需求巨大的中國市場,這款17歲的汽車預計也將在非金融危機年份首次接近零增長。第二,在技術層面,汽車行業百年來看似華麗的發展過程,很少真正是根本性的創新和升級,大多是產品體驗上的優化和差異化設置。近年來,汽車制造商每年都忙于推新車型,這給人一種快速發展的錯覺,但本質無非是在不同的消費區間安排和組合各種功能模塊,并做出選擇。二十年前的今天,除了內飾不夠豪華、儀表不夠“科學”之外,駕駛體驗并沒有得到很大的提升。汽車,或者說傳統汽車,實際上已經觸及了天花板。豐田在發動機領域投入了數十億美元,經過多年的研發,它才能將熱效率提高兩三個百分點,達到40%以上,而且它還使用了大量的電子和電氣部件來支持它。采埃孚最新的9AT變速箱實現了極致的精度和復雜的機械結構,但它僅在原來的基礎上提高了2%的節油性能。這也是由技術路線的生命周期造成的。自20世紀八九十年代以來,汽車行業為下一代變革,特別是汽車電子產品的普及和混合動力汽車的量產,萌發了新芽。汽車電子得益于信息化和機電一體化的發展。在“更安全、更環保、更舒適”的需求驅動下,新的發動機機電控制技術、ABS(電子防抱死制動系統)、EPS(電子助力轉向系統)、ESC(電子穩定系統)、ADAS等新技術層出不窮,成為近年來汽車行業最大的創新。混合動力汽車和電動汽車的出現是環境保護和化石能源短缺的結果。最終,豐田的普銳斯混合動力和特斯拉的純電動成為了這一領域的領導者。我們今天所說的新能源和智能網聯,本質上是這兩波浪潮的進一步延伸。為什么這兩次浪潮是可能從根本上顛覆汽車行業整體格局的重要變革,而不僅僅是階段性的創新?如何判斷?這應該從汽車產品的原產地開始。

圖2:汽車產品的三個功能層次圍繞著出行和物流的需求展開。汽車產品可以分為三個部分:能量層、控制層和執行層。在能源層,傳統汽車是基于化石能源向機械能的轉化,而新一代汽車是基于電能向機械能轉化,這是一個根本性的變化。控制層,傳統汽車主要以人為控制層的核心,通過模擬信號接收信息、處理信息、傳輸指令。該車最多增加一個輔助校正和優化功能(如ABS防抱死制動);

新一代汽車以汽車為控制層的核心,接收來自人們的信息和簡單指令,處理信息,并用數字信號將指令發送到執行層,這就是智能無人駕駛。控制層的核心已經從人變成了車,這也是一個根本性的變化。在執行層,隨著能源系統和控制系統的創新,底盤的電動化和數字化將同步推進,最終實現新一代模塊化汽車架構。讓我們以汽車制動功能模塊的開發為例。最早的制動系統非常簡單。將踏板與一個簡單的機械傳動臂連接后,直接驅動制動卡鉗。換句話說,制動功能是人為驅動的,制動力由腳踩的力決定,信息流與執行動作完全耦合,執行動作由模擬信號驅動。這就是為什么早年的司機往往是強壯的人。小女孩不能踩剎車,也不能轉動方向盤。后來,為了解決這個問題,有人利用發動機提供的能量,在手制動系統的基礎上增加了一套動力伺服系統,將人體和發動機都用作制動能量。伺服系統利用氣動能量、真空能量(負氣動能量)和液壓能量作為伺服能量,形成各種形式的助推器。目前,市場上大多數機動車輛都是動力輔助制動系統。此時,踩下制動踏板產生的制動力被助力器放大,其信息流不再與執行動作完全耦合。電源是人力和機械力的混合。接下來,為了解決各種工況下的四輪制動力分配問題,ABS(防抱死制動)和EBD(制動力分配)開始普及,并利用電子控制和輪速傳感器實現檢測回路,最大化、均勻地分配四輪制動力。此時,制動功能的決策層已經部分由系統實現,人們只需要給出制動的初始決策和一小部分驅動力,而制動功能的具體實現都是由系統獨立分析、決定和實施的。最終,被稱為自動駕駛最佳合作伙伴的ibooster應運而生。以伺服電機為動力源,以電子控制單元為中央處理器,制動功能的信息流完全由模擬信息(腳踏)變為數字信號,動力源由人力液壓混合變為電機驅動,從而真正實現制動功能的精確控制。

圖3:博世ibooster系統制動系統的發展路徑基本反映了整車動力、底盤和功能部件的發展路徑。綜上所述,即能源層的新能源、控制層的數字智能化和執行層的電動化是當前汽車行業最大的發展趨勢,也是新能源和智能網聯兩大浪潮背后的真實產業邏輯。盡管傳統燃油車技術精湛,在每一個細節上都達到了頂峰,但本質上它仍然是模擬和機械時代的產物,注定要在電動化和數字革命的浪潮中轉型。柴油機車一百多年來的輝煌植根于19世紀最后十年的技術變革。同樣,新一代電動汽車要想接過時代的旗幟,根本原因在于能否突破電池等核心技術的不足,在成本上與傳統汽車相抗衡。單點突破,整體自力更生,所謂駕駛體驗差,內飾、動力等不盡如人意的地方,只是給時間。模擬內燃機車大規模普及后,僅用二三十年時間就解決了一個噪聲問題,NVH至今仍是車輛設計的難點;

此外,新一代汽車才剛剛開始探索,小故障并不是障礙。電氣化結構優于純機械結構,精確的數控優于模擬控制,這是本質。回到話題上來,中國為什么要把新能源和智能網絡提升到國家戰略上來?這是因為,在新能源和智能網聯的背后,是整個汽車行業的根本變革機遇。中國汽車產業要做的就是抓住這個機會,抓住重塑整個產業體系和重新開放供應鏈的機會,變道超車,然后迎頭趕上,把一個大而不強的空心技術汽車產業打造成引領世界的核心產業領域。這樣的產業機會百年一遇。其次,中國汽車工業的阿基里斯之踵首先講述了幾個故事。年初,盛銳變速器的投資敲定后,一家汽車廠投資部的朋友曾羨慕地對企業說,沒想到你能做出8AT這樣難的東西。當年我們直接收購的國外底盤,在別人的基礎上投入了數十億的研發,沒有做8AT。獨立的第三方供應商如何制造8AT變速箱?這實際上代表了一種普遍的觀點,中國人如何才能掌握汽車的核心零部件——自主技術?換句話說,汽車制造商可以用錢砸它,反向研發也可以。零部件供應商不可能開發出世界領先的汽車核心技術。還有一家零部件上市公司,這是底盤的一個細分領域,上汽的供應鏈體系把它帶了上來。他們的核心技術是世界頂尖的,在中國市場與德國500強企業直接競爭。在與企業的溝通中,對方透露了公司成功的秘訣,即追隨上汽的腳步,專注于汽車工廠的需求、忠誠度和技術能力,汽車工廠自然會給你更多的訂單。我想知道,公司是否對自己的戰略有獨立的計劃?你不打算獲得更多的客戶并成為一家大企業嗎?該公司表示,上汽的戰略方向必須比自己的更遠,而且比其他汽車制造商更遠。只要密切關注,自己進行布局是浪費精力和成本的。至于其他客戶,我們已經是中國主流車廠的供應商,但由于上汽的背景,無法供貨,我們只能接受。第三個故事是博世。自去年以來,我們系統梳理了中國所有制造發動機電控核心單元的企業,但經過仔細研究,沒有一家投過票。來自企業家的普遍反饋是,在電子控制領域不可能與博世競爭。博世自二十世紀初以來一直在做發動機電子點火,其在汽車電子和底盤領域的積累比汽車制造商更深。我們如何與他競爭?除了我們的發動機電子控制模塊的硬件和軟件外,我們可以自己開發。哪種匹配的噴油器和電磁閥不依賴進口?哪一個沒有牢牢掌握在博世的戰略聯盟手中?ECU信號與其他底盤系統的數據相連,哪個系統不是博世制造的?前后,左右,被敵人包圍。最后一條出路是,我們能否開發出下一代產品來彎道超車?現實是,博世的技術儲備已經達到了未來三代、四代甚至五代的水平,而汽車制造商尚未實現的需求,博世已經先行布局,并沒有因為市場節奏跟不上我而被淘汰。為什么要亮出它的底牌?這就是博世,同時也是采埃孚、愛信、中國等國際零部件巨頭的寫照。最后,讓我們來談談中國汽車工業發展的簡史。準確地說,中國的汽車工業起步于解放后。當時,它接管了蘇聯的技術,并將其用于卡車和特種車輛,乘用車市場為零。改革開放后,國家開始開放乘用車市場,探索中外合資經營的商業模式……

技術市場。1983年,北京吉普合資成立,1985年上海大眾成立。中國汽車市場蓬勃發展,市場需求從0萬輛躍升至2800萬輛,居世界第一。然而,市場是存在的,但技術在很長一段時間內都無法改變。合資企業的外方牢牢掌控著供應鏈體系,核心技術被置于體外,留給中國人的只有內飾、外裝、玻璃、輪胎等邊緣零部件。直到20世紀90年代末,以奇瑞為代表的一批自主品牌開始發力,切入低端市場,走低成本路線,開始自下而上逐一突破汽車的技術壁壘,基本解決了“人有我有”的問題,只有發動機控制和自動變速器等核心部件尚未被國產化取代。中國汽車工業的發展是一條由需求驅動、外力驅動的道路,一方面帶來了改革開放以來汽車市場的繁榮發展,另一方面也出現了技術空心化、供應商能力弱、經銷商制度僵化等頑疾。

圖4:中國汽車產業發展三個階段的異常發展歷史和節奏也決定了中國汽車產業的架構是沙漏型的。汽車工廠位于核心節點,向上調度主要一、二級供應商,向下控制整個渠道。同時,汽車生產端的技術服務和流通端的維修、保險、配件等一系列第三方服務商也需要進入汽車工廠生態系統,形成利益孤島。上一個故事中提到的上市公司是許多成功零部件公司的寫照。汽車行業的“呆頭”盛銳遇到了一位做變速箱的德國教授。無知者無畏地投身于這個行業,在原有業務提供的強大現金流支持下,他花了十年時間進行研發,投資了10億元,并幸運地找到了一輛愿意吃螃蟹的陸風汽車。這樣的機會和堅持是罕見的。

圖5:中國汽車產業體系特征讓我們看看博世的發展歷史。早在1886年,該公司就成立了,這幾乎同步了整個汽車行業從頭到尾的興衰。博世在19世紀末率先解決了內燃機車的啟動點火問題,后來擴展到整個發動機系統的機電一體化管理和控制,然后擴展到整個汽車底盤的電氣化和核心控制網絡。博世與汽車工廠的博弈與合作可以被視為推動汽車創新的典范。汽車工廠作為一個以客戶為導向的品牌,需要把握產品的特點和基調,平衡需求和成本;

作為一種技術解決方案,以博世為代表的零部件制造商不僅要根據客戶的需求提供集成的解決方案,還要挖掘甚至客戶從未想過的潛在需求,為未來儲備技術,促進產業發展。需求和技術是推動工業進步的兩大動力。如果他們都被一方控制,很容易陷入短視,追求短期利益,失去遠見。以對標模仿為核心競爭力,行業自然會失去活力。有人說,空心化技術是中國汽車工業的致命弱點,這是對的一半。在我看來,技術空心化只是一種現象,其本質在于中國汽車工業獨特而無奈的發展過程,以及我們汽車工業在世界上追求較晚的模式,這決定了我國汽車技術難以跟上國際領先步伐,難以形成適合汽車產業發展的制度環境。前段時間,有消息稱,上汽與CATL宣布戰略合作,成立兩家合資公司。電池企業由CATL牽頭,電池管控由SAIC牽頭。這件事背后的邏輯是,當一個行業處于根本性變革時期時,產業鏈會有重新開放的機會,規則會被改寫,追求者和開拓者會同步競爭。變道超車。就是這樣。第三,一些預測已經完成了機會和挑戰,面對未來,并談談我的觀點。首先,以現有的電池技術路線(三元正極加硅碳負極、液體電解質),電動汽車的成本將在十年內達到燃油車的水平。業內公認的技術指標是100美元線,即每千瓦時600元至700元。該指標是通過使用內燃機動力系統的價格來計算純電力系統的價格而獲得的。例如,發動機、變速器、油箱等都在這里,DC/DC、逆變器、電機和電池在這里是60千瓦時。目前,CATL等行業領先企業已經能夠實現1500元/千瓦時以下。未來,隨著補貼的下降,產業鏈上游的毛利潤將恢復到汽車行業的平均水平(20-30%),再加上高壓系統的效率提高和成本降低,十年內下降到這個指數是沒有問題的。(鋰電池成本的復合下降率在過去十年中高于10%。)第二,一旦成本曲線重疊,新能源汽車將大規模取代傳統燃料。目前,產業發展的主要驅動力有兩個:政策和市場。一方面,政策的驅動力來自全球對節能減排的共識,排放積分政策在汽車領域勢在必行,將取代逐步下降的補貼政策;另一方面,它來自于國家改變車道和超車的意愿。一旦成本瓶頸被打破,市場將取代政策成為主要驅動力。目前,許多聲音認為新能源汽車的體驗不好,與傳統燃油汽車相去甚遠,但這只是一個階段性問題。據我所知,在補貼政策下,許多新能源汽車制造商急于增加數量,沒有時間雕刻自己的產品。許多汽車制造商只是不知道如何根據電機和發動機在倒檔的不同特性添加減速控制。在這樣的氛圍下,他們怎么能體驗到呢?然而,正如上文所述,新能源和智能網聯是一個不可分割的整體,這反映了整個汽車底層的創新和升級。數字和精確控制的電氣機構取代了由模擬信號控制的機械結構。哪一次不是用戶體驗的大升級?這就是本質。此外,有必要考慮在推進路徑中可能遇到的阻力。與國家意志的另一個掙扎領域光伏相比,光伏的下游客戶是單一的央企,國家電網的主要利益集團都來自火電領域,存在巨大的利益沖突;

與此同時,基礎設施和成本問題一直難以解決。新能源汽車直接上C,需求控制能力強,無客戶風險;原來的股票利益集團,也就是主要的汽車制造商,國家不僅允許你涉足新能源領域,而且給予強有力的政策支持和補貼支持;在供應方面,電動汽車雖然不利于石油系統,但有利于電力系統,在游戲中不處于弱勢地位。因此,阻力完全不足以改變大趨勢。第三,新一代汽車產品將發生重大變化。傳統汽車結構復雜,不同功能模塊之間的耦合復雜,汽車從設計到生產都是一個整體,很難獨立定義。新一代汽車的內部將大大簡化,不同模塊之間的強弱接口將足夠,并有足夠的空間進行獨立定義。基于這個邏輯,我不看好大量的造車企業,移植一個現有的底盤,去掉燃油機構,換上電池電機進行電子控制。它被稱為新一代汽車嗎?這樣的企業沒有工業價值。新的底盤平臺、新的對接標準和新的產品結構是未來的機遇。我所知道的新產品形式如下:能源層,兩大路線,第一條是由傳統汽車底盤發展而來的混合動力路線,具有深度機電一體化,動力傳輸系統將獨立,底盤的電氣化和模塊化將逐步接近純電路線,以48V為代表的高壓能源系統將成為主流;

其次,它是一款以純電動為代表的全新底盤。不要留下歷史的負擔。以模塊化思想設計全新的汽車架構,留下足夠的可擴展性冗余。控制層以網絡化的汽車數據安全為突破口,自上而下推動核心數據接口和標準的本地化,并將汽車的主要功能模塊化、虛擬化,最終將人從深度控制中解放出來。我不同意一步到位地進行智能駕駛。開發路徑應該類似于自動變速箱,這將不斷減輕人們的決策負擔,簡化人機界面,最終狀態很可能停留在中間狀態,而不是完全自動化。執行層、深度電氣化和模塊化,信息流、執行流和任務流的完全分離,以及系統可靠性的提高將是最重要的。第四,隨著新一代產品形態的變化,產業鏈關系將被重塑,從沙漏式的中心化向多元化、多中心化轉變。簡單來說,在流通端,4S店將被重新定義,不再是單一的銷售渠道,而是線下服務的統一入口,與線上流通平臺公司共存。在生產端,汽車工廠將進一步下沉,貼近消費者需求,品牌將得到加強,各種功能模塊和產品平臺將外包,一家大型一級巨頭將出現,與汽車工廠合作進行產品開發和生產。未來,C2M整個產業鏈的閉環有望全面實現。第四,我們在當前形勢下的思考近年來,在新能源和智能網聯國家戰略的號召下,過度的資本涌入這個以前被忽視的領域,局部過熱是存在的,但與其說是過熱,不如說是錯配。就像大量企業在補貼政策下作弊一樣,大量的政府資金和配套資源正在等待供給。造車和積累產能是最好、最有效的途徑,但對行業有什么好處?泡沫最終會破滅,真正有價值的企業必須最先到來。我們要做的是發現,真正符合泡沫掩蓋下產業發展方向的企業,作為第三方產業資本,投資于新一代汽車發展的關鍵要素,成為汽車產業背后的血液和脈搏。在流通端,我們布局新一代汽車的線上營銷分銷平臺和線下服務平臺;

在生產端,沿著能源層的動力替代、控制層的數字化和智能化以及執行層的電動化和模塊化,布局新平臺、新標準、新模塊。

0

0

圖6:中駿資本定位基于這一理念,我們在流通端布局了多家渠道和營銷企業,并投資了星源汽車,星源汽車由妞妞汽車、車交網和美股上市公司易車網的核心團隊獨立創業。尤其是星源汽車,成立不到一年就與國內大多數主流車廠和2萬多家經銷商合作,是新流通趨勢下當之無愧的領軍企業。在生產方面,我們投資了盛瑞傳動,這是中華人民共和國成立以來唯一一家獲得汽車零部件領域國家科技進步一等獎的公司,也是中國最早、最有經驗的新能源汽車設計和生產團隊。未來,我們將分別沿著混合動力和純電兩大路線推進平臺戰略,各領域的核心要素正在逐步落地。尋找行業方向,回歸行業需求,服務行業升級,我們將堅持“研究驅動產業、產業驅動投資、投資創造投資銀行”的投資理念,堅持“發現價值、服務產業、整合資源、創造價值”的原則,推動汽車產業融合發展,助力中國邁向制造強國。中國汽車工業的發展是一條由需求驅動、外力驅動的道路,一方面帶來了改革開放以來汽車市場的繁榮發展,另一方面也出現了技術空心化、供應商能力弱、經銷商制度僵化等頑疾。

圖4:中國汽車產業發展三個階段的異常發展歷史和節奏也決定了中國汽車產業的架構是沙漏型的。汽車工廠位于核心節點,向上調度主要一、二級供應商,向下控制整個渠道。同時,汽車生產端的技術服務和流通端的維修、保險、配件等一系列第三方服務商也需要進入汽車工廠生態系統,形成利益孤島。上一個故事中提到的上市公司是許多成功零部件公司的寫照。汽車行業的“呆頭”盛銳遇到了一位做變速箱的德國教授。無知者無畏地投身于這個行業,在原有業務提供的強大現金流支持下,他花了十年時間進行研發,投資了10億元,并幸運地找到了一輛愿意吃螃蟹的陸風汽車。這樣的機會和堅持是罕見的。

圖5:中國汽車產業體系特征讓我們看看博世的發展歷史。早在1886年,該公司就成立了,這幾乎同步了整個汽車行業從頭到尾的興衰。博世在19世紀末率先解決了內燃機車的啟動點火問題,后來擴展到整個發動機系統的機電一體化管理和控制,然后擴展到整個汽車底盤的電氣化和核心控制網絡。博世與汽車工廠的博弈與合作可以被視為推動汽車創新的典范。汽車工廠作為一個以客戶為導向的品牌,需要把握產品的特點和基調,平衡需求和成本;

作為一種技術解決方案,以博世為代表的零部件制造商不僅要根據客戶的需求提供集成的解決方案,還要挖掘甚至客戶從未想過的潛在需求,為未來儲備技術,促進產業發展。需求和技術是推動工業進步的兩大動力。如果他們都被一方控制,很容易陷入短視,追求短期利益,失去遠見。以對標模仿為核心競爭力,行業自然會失去活力。有人說,空心化技術是中國汽車工業的致命弱點,這是對的一半。在我看來,技術空心化只是一種現象,其本質在于中國汽車工業獨特而無奈的發展過程,以及我們汽車工業在世界上追求較晚的模式,這決定了我國汽車技術難以跟上國際領先步伐,難以形成適合汽車產業發展的制度環境。前段時間,有消息稱,上汽與CATL宣布戰略合作,成立兩家合資公司。電池企業由CATL牽頭,電池管控由SAIC牽頭。這件事背后的邏輯是,當一個行業處于根本性變革時期時,產業鏈會有重新開放的機會,規則會被改寫,追求者和開拓者會同步競爭。變道超車。就是這樣。第三,一些預測已經完成了機會和挑戰,面對未來,并談談我的觀點。首先,以現有的電池技術路線(三元正極加硅碳負極、液體電解質),電動汽車的成本將在十年內達到燃油車的水平。業內公認的技術指標是100美元線,即每千瓦時600元至700元。該指標是通過使用內燃機動力系統的價格來計算純電力系統的價格而獲得的。例如,發動機、變速器、油箱等都在這里,DC/DC、逆變器、電機和電池在這里是60千瓦時。目前,CATL等行業領先企業已經能夠實現1500元/千瓦時以下。未來,隨著補貼的下降,產業鏈上游的毛利潤將恢復到汽車行業的平均水平(20-30%),再加上高壓系統的效率提高和成本降低,十年內下降到這個指數是沒有問題的。(鋰電池成本的復合下降率在過去十年中高于10%。)第二,一旦成本曲線重疊,新能源汽車將大規模取代傳統燃料。目前,產業發展的主要驅動力有兩個:政策和市場。一方面,政策的驅動力來自全球對節能減排的共識,排放積分政策在汽車領域勢在必行,將取代逐步下降的補貼政策;另一方面,它來自于國家改變車道和超車的意愿。一旦成本瓶頸被打破,市場將取代政策成為主要驅動力。目前,許多聲音認為新能源汽車的體驗不好,與傳統燃油汽車相去甚遠,但這只是一個階段性問題。據我所知,在補貼政策下,許多新能源汽車制造商急于增加數量,沒有時間雕刻自己的產品。許多汽車制造商只是不知道如何根據電機和發動機在倒檔的不同特性添加減速控制。在這樣的氛圍下,他們怎么能體驗到呢?然而,正如上文所述,新能源和智能網聯是一個不可分割的整體,這反映了整個汽車底層的創新和升級。數字和精確控制的電氣機構取代了由模擬信號控制的機械結構。哪一次不是用戶體驗的大升級?這就是本質。此外,有必要考慮在推進路徑中可能遇到的阻力。與國家意志的另一個掙扎領域光伏相比,光伏的下游客戶是單一的央企,國家電網的主要利益集團都來自火電領域,存在巨大的利益沖突;

與此同時,基礎設施和成本問題一直難以解決。新能源汽車直接上C,需求控制能力強,無客戶風險;原來的股票利益集團,也就是主要的汽車制造商,國家不僅允許你涉足新能源領域,而且給予強有力的政策支持和補貼支持;在供應方面,電動汽車雖然不利于石油系統,但有利于電力系統,在游戲中不處于弱勢地位。因此,阻力完全不足以改變大趨勢。第三,新一代汽車產品將發生重大變化。傳統汽車結構復雜,不同功能模塊之間的耦合復雜,汽車從設計到生產都是一個整體,很難獨立定義。新一代汽車的內部將大大簡化,不同模塊之間的強弱接口將足夠,并有足夠的空間進行獨立定義。基于這個邏輯,我不看好大量的造車企業,移植一個現有的底盤,去掉燃油機構,換上電池電機進行電子控制。它被稱為新一代汽車嗎?這樣的企業沒有工業價值。新的底盤平臺、新的對接標準和新的產品結構是未來的機遇。我所知道的新產品形式如下:能源層,兩大路線,第一條是由傳統汽車底盤發展而來的混合動力路線,具有深度機電一體化,動力傳輸系統將獨立,底盤的電氣化和模塊化將逐步接近純電路線,以48V為代表的高壓能源系統將成為主流;

其次,它是一款以純電動為代表的全新底盤。不要留下歷史的負擔。以模塊化思想設計全新的汽車架構,留下足夠的可擴展性冗余。控制層以網絡化的汽車數據安全為突破口,自上而下推動核心數據接口和標準的本地化,并將汽車的主要功能模塊化、虛擬化,最終將人從深度控制中解放出來。我不同意一步到位地進行智能駕駛。開發路徑應該類似于自動變速箱,這將不斷減輕人們的決策負擔,簡化人機界面,最終狀態很可能停留在中間狀態,而不是完全自動化。執行層、深度電氣化和模塊化,信息流、執行流和任務流的完全分離,以及系統可靠性的提高將是最重要的。第四,隨著新一代產品形態的變化,產業鏈關系將被重塑,從沙漏式的中心化向多元化、多中心化轉變。簡單來說,在流通端,4S店將被重新定義,不再是單一的銷售渠道,而是線下服務的統一入口,與線上流通平臺公司共存。在生產端,汽車工廠將進一步下沉,貼近消費者需求,品牌將得到加強,各種功能模塊和產品平臺將外包,一家大型一級巨頭將出現,與汽車工廠合作進行產品開發和生產。未來,C2M整個產業鏈的閉環有望全面實現。第四,我們在當前形勢下的思考近年來,在新能源和智能網聯國家戰略的號召下,過度的資本涌入這個以前被忽視的領域,局部過熱是存在的,但與其說是過熱,不如說是錯配。就像大量企業在補貼政策下作弊一樣,大量的政府資金和配套資源正在等待供給。造車和積累產能是最好、最有效的途徑,但對行業有什么好處?泡沫最終會破滅,真正有價值的企業必須最先到來。我們要做的是發現,真正符合泡沫掩蓋下產業發展方向的企業,作為第三方產業資本,投資于新一代汽車發展的關鍵要素,成為汽車產業背后的血液和脈搏。在流通端,我們布局新一代汽車的線上營銷分銷平臺和線下服務平臺;在生產端,沿著能源層的動力替代、控制層的數字化和智能化以及執行層的電動化和模塊化,布局新平臺、新標準、新模塊。

0

0

圖6:中駿資本定位基于這一理念,我們在流通端布局了多家渠道和營銷企業,并投資了星源汽車,星源汽車由妞妞汽車、車交網和美股上市公司易車網的核心團隊獨立創業。尤其是星源汽車,成立不到一年就與國內大多數主流車廠和2萬多家經銷商合作,是新流通趨勢下當之無愧的領軍企業。在生產方面,我們投資了盛瑞傳動,這是中華人民共和國成立以來唯一一家獲得汽車零部件領域國家科技進步一等獎的公司,也是中國最早、最有經驗的新能源汽車設計和生產團隊。未來,我們將分別沿著混合動力和純電兩大路線推進平臺戰略,各領域的核心要素正在逐步落地。尋找行業方向,回歸行業需求,服務行業升級,我們將堅持“研究驅動產業、產業驅動投資、投資創造投資銀行”的投資理念,堅持“發現價值、服務產業、整合資源、創造價值”的原則,推動汽車產業融合發展,助力中國邁向制造強國。

提到無人駕駛,人們往往會首先想到私家車,但這次我們關注的焦點不再局限于私家車,而是迷你通勤巴士、擺渡車等車型的自動駕駛化。

1900/1/1 0:00:00施行17年之久的車輛購置稅條例終于要壽終正寢了。8月7日,由財政部、國家稅務總局兩部委聯合起草的《中華人民共和國車輛購置稅法(征求意見稿)》(簡稱《征求意見稿》),開始向社會公開征求意見。

1900/1/1 0:00:00日前,以色列激光雷達創業公司OryxVision宣布獲5000萬美元B輪融資,此輪融資由ThirdPointVentures和WRV領投。

1900/1/1 0:00:00據美國哥倫比亞廣播公司8月1日報道,美國一新提案要求所有汽車配備熱敏感應器,汽車熄火后,一旦有兒童被滯留在后座即可自動提醒車主。

1900/1/1 0:00:00據悉,通用一年前收購的自動駕駛初創公司Cruise,目前已經開始在舊金山地區推出了完整的自動駕駛網約車服務,不過現在還只有其員工能享受這項服務。

1900/1/1 0:00:008月10日,全國乘聯會發布廠家數據,2017年7月新能源乘用車銷量達到43117臺,環比6月增長4,同比增速46。

1900/1/1 0:00:00