日前,中國汽車工業協會公布了今年10月新能源汽車產銷數據。同時,由于政策因素,預計年底前50萬輛的總銷量可能會減少。

所謂“政策影響”,實際上是尚未公布的新一輪補貼政策。種種情況表明,中國電動汽車正從產業發展的導入期進入成長期。在購車補貼逐步減少的過程中,政府政策也從支持刺激轉變為促進創新。業內人士認為,隨著新一輪補貼政策的頒布落地,中國新能源汽車產業將正式進入后補貼時代。

此時,國際巨頭們開始在中國市場測試新能源汽車。中國自主品牌迎來了本土經營的機遇,也面臨著爭奪話語權的真正考驗。

被他人控制?

近年來,自主品牌在新能源汽車領域發展迅速,但在產業鏈的各個環節都沒有形成壁壘效應,尤其是從發展之初就受到關注的電池、電機、電控等零部件系統。

中國汽車工業協會副秘書長史建華表示:“就目前的技術發展水平而言,電動汽車的技術進步日新月異。在電池、電機和電控三大核心部件中,電控系統與國外技術相去甚遠。”

不僅如此,縱觀整個汽車零部件行業,“受制于人”的情況依然存在。例如,汽車電子控制等關鍵零部件的核心技術仍不自主,上游基礎產業的一些關鍵原材料、零部件和設備仍依賴進口。

電動汽車的大規模發展也面臨著同樣的現實問題。在電子控制領域,英飛凌和博世仍然占據市場主導地位;

在電池領域,三星SDI、LG化學、松下等日韓電池公司在中國的規模逐漸擴大。此外,零部件企業多、規模小、工業化水平低等因素阻礙了產業升級。

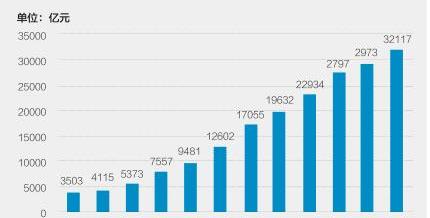

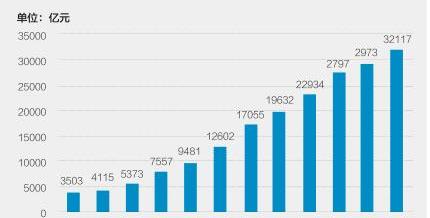

盡管如此,數據顯示,今年1-8月,汽車零部件主營業務收入達到2.3萬億元,同比增長13.46%,整體市場發展良好,呈現中高速發展態勢。近年來,中國汽車零部件品牌競爭力逐年提高,企業國際化水平迅速提高,海外并購增長非常迅速,企業創新能力也大幅提高,大部分關鍵零部件技術實力實現突破。

事實上,在電動汽車零部件方面,也有自主品牌獲得國際認可的案例。例如,當代安培技術有限公司為華晨寶馬提供動力電池產品,中國中車時代的電動驅動系統出口到北美。

值得一提的是,中國的信息化和智能化產品正在逐步豐富,一些技術在細分領域得到廣泛應用。在汽車互聯方面,目前國內車企主要關注智能汽車輔助駕駛技術的發展,IT企業更注重通信和信息服務方面的產品和服務。更重要的是,大多數企業都是基于電動汽車平臺開發智能網聯汽車。

顯然,在中國電動汽車行業轉型的當下,零部件行業也在朝著匹配的方向發展。特別是從自主品牌進入動力電池目錄的比例來看,零部件行業正在努力擺脫國際品牌對中國市場的影響。

出路在哪里?

面對補貼和國際巨頭的挑戰,被寄予厚望的電動汽車及其零部件行業如何突圍?

中國電動汽車百人會主席陳清泰表示:“電動汽車產業鏈的幾乎每個環節都有很大的創新空間。”

他解釋說,從全球來看,電動汽車的技術路線仍有選擇空間,核心技術有待進一步突破,關鍵零部件壁壘尚未形成,信息系統仍在發展,品牌效應尚未發揮,商業模式多元化。

基于此,他提出應對挑戰的關鍵是進一步突破核心技術,大幅提高競爭力。

事實上,通過技術創新實現新能源汽車產業質的飛躍,從政府到企業基本上已經達成共識。

在政府層面,四部委計劃將補貼額度與企業技術創新能力掛鉤;在企業方面,北汽、廣汽、上汽等傳統汽車品牌堅持積極研發,而在零部件企業中,以當代安培科技股份有限公司、國軒高新為代表的動力電池品牌正在國內外市場崛起。

在最近的“2016中國汽車零部件行業年會”上,石建華從整個汽車零部件行業的發展角度,為企業提出了四點建議。

他建議:一是關注產業趨勢,調整企業發展戰略;二是夯實基礎,不斷提高競爭力;第三,轉變發展理念,適應新形勢下的發展需要;

四是堅持可持續發展理念,打造百年老店。

正如陳清泰所說:“對于汽車行業來說,產能擴張相對容易,而核心競爭力的形成則非常困難。然而,中國的企業不能再走技術空心化的道路,因為它充其量只是一個泥足巨人。”

從目前的實踐形式來看,國家863計劃節能與新能源汽車重大項目監督專家組組長王炳剛對汽車制造商與國外電機、電池企業建立合作聯盟的現象表示擔憂。

在他看來,發展新能源汽車的重要目的是建設一個汽車強國。如果新能源汽車的關鍵零部件仍然依賴外國,那么這與傳統汽車走合資之路沒有什么不同。同時,他指出,支持和培養國內零部件供應商是汽車制造商的社會責任。

因此,在進入后補貼時代后,了解新能源汽車產業價值鏈的結構和構建模式,建立全新的合作伙伴關系模式,值得行業各方探索。探索的前提不變,即打造具有國際競爭力的獨立零部件供應商。日前,中國汽車工業協會公布了今年10月新能源汽車產銷數據。同時,由于政策因素,預計年底前50萬輛的總銷量可能會減少。

所謂“政策影響”,實際上是尚未公布的新一輪補貼政策。種種情況表明,中國電動汽車正從產業發展的導入期進入成長期。在購車補貼逐步減少的過程中,政府政策也從支持刺激轉變為促進創新。業內人士認為,隨著新一輪補貼政策的頒布落地,中國新能源汽車產業將正式進入后補貼時代。

此時,國際巨頭們開始在中國市場測試新能源汽車。中國自主品牌迎來了本土經營的機遇,也面臨著爭奪話語權的真正考驗。

被他人控制?

近年來,自主品牌在新能源汽車領域發展迅速,但在產業鏈的各個環節都沒有形成壁壘效應,尤其是從發展之初就受到關注的電池、電機、電控等零部件系統。

中國汽車工業協會副秘書長史建華表示:“就目前的技術發展水平而言,電動汽車的技術進步日新月異。在電池、電機和電控三大核心部件中,電控系統與國外技術相去甚遠。”

不僅如此,縱觀整個汽車零部件行業,“受制于人”的情況依然存在。例如,汽車電子控制等關鍵零部件的核心技術仍不自主,上游基礎產業的一些關鍵原材料、零部件和設備仍依賴進口。

電動汽車的大規模發展也面臨著同樣的現實問題。在電子控制領域,英飛凌和博世仍然占據市場主導地位;

在電池領域,三星SDI、LG化學、松下等日韓電池公司在中國的規模逐漸擴大。此外,零部件企業多、規模小、工業化水平低等因素阻礙了產業升級。

盡管如此,數據顯示,今年1-8月,汽車零部件主營業務收入達到2.3萬億元,同比增長13.46%,整體市場發展良好,呈現中高速發展態勢。近年來,中國汽車零部件品牌競爭力逐年提高,企業國際化水平迅速提高,海外并購增長非常迅速,企業創新能力也大幅提高,大部分關鍵零部件技術實力實現突破。

事實上,在電動汽車零部件方面,也有自主品牌獲得國際認可的案例。例如,當代安培技術有限公司為華晨寶馬提供動力電池產品,中國中車時代的電動驅動系統出口到北美。

值得一提的是,中國的信息化和智能化產品正在逐步豐富,一些技術在細分領域得到廣泛應用。在汽車互聯方面,目前國內車企主要關注智能汽車輔助駕駛技術的發展,IT企業更注重通信和信息服務方面的產品和服務。更重要的是,大多數企業都是基于電動汽車平臺開發智能網聯汽車。

顯然,在中國電動汽車行業轉型的當下,零部件行業也在朝著匹配的方向發展。特別是從自主品牌進入動力電池目錄的比例來看,零部件行業正在努力擺脫國際品牌對中國市場的影響。

出路在哪里?

面對補貼和國際巨頭的挑戰,被寄予厚望的電動汽車及其零部件行業如何突圍?

中國電動汽車百人會主席陳清泰表示:“電動汽車產業鏈的幾乎每個環節都有很大的創新空間。”

他解釋說,從全球來看,電動汽車的技術路線仍有選擇空間,核心技術有待進一步突破,關鍵零部件壁壘尚未形成,信息系統仍在發展,品牌效應尚未發揮,商業模式多元化。

基于此,他提出應對挑戰的關鍵是進一步突破核心技術,大幅提高競爭力。

事實上,通過技術創新實現新能源汽車產業質的飛躍,從政府到企業基本上已經達成共識。

在政府層面,四部委計劃將補貼額度與企業技術創新能力掛鉤;在企業方面,北汽、廣汽、上汽等傳統汽車品牌堅持積極研發,而在零部件企業中,以當代安培科技股份有限公司、國軒高新為代表的動力電池品牌正在國內外市場崛起。

在最近的“2016中國汽車零部件行業年會”上,石建華從整個汽車零部件行業的發展角度,為企業提出了四點建議。

他建議:一是關注產業趨勢,調整企業發展戰略;二是夯實基礎,不斷提高競爭力;第三,轉變發展理念,適應新形勢下的發展需要;

四是堅持可持續發展理念,打造百年老店。

正如陳清泰所說:“對于汽車行業來說,產能擴張相對容易,而核心競爭力的形成則非常困難。然而,中國的企業不能再走技術空心化的道路,因為它充其量只是一個泥足巨人。”

從目前的實踐形式來看,國家863計劃節能與新能源汽車重大項目監督專家組組長王炳剛對汽車制造商與國外電機、電池企業建立合作聯盟的現象表示擔憂。

在他看來,發展新能源汽車的重要目的是建設一個汽車強國。如果新能源汽車的關鍵零部件仍然依賴外國,那么這與傳統汽車走合資之路沒有什么不同。同時,他指出,支持和培養國內零部件供應商是汽車制造商的社會責任。

因此,在進入后補貼時代后,了解新能源汽車產業價值鏈的結構和構建模式,建立全新的合作伙伴關系模式,值得行業各方探索。探索的前提不變,即打造具有國際競爭力的獨立零部件供應商。

作者日前從市發改委獲悉,哈市出臺試行電動汽車充電服務費用標準和執行電價標準,其中電動汽車充電服務費將按充電電度收取,最高收費標準為0

1900/1/1 0:00:00在粉墻黛瓦、小橋流水的千年古鎮浙江烏鎮,第三屆世界互聯網大會在18日落下帷幕,在全球矚目的“烏鎮時間”里,有一支新的造車團隊驚艷亮相,

1900/1/1 0:00:0011月16日18日,第三屆世界互聯網大會在烏鎮正式舉辦。

1900/1/1 0:00:00自動駕駛、無人駕駛作為汽車行業的一項技術革命,在吸引眾多傳統車企、零部件企業技術轉型,互聯網企業跨界造車的同時,也催生了大批自動駕駛初創企業。

1900/1/1 0:00:001、北京公務員分時租車今年年底將達6000輛11月18日,作者從北京市交通委運輸局獲悉,本市正在研究分時租賃網點與車樁、網點與停車位之間的科學配比關系,

1900/1/1 0:00:00主張從混合動力直接跨進氫燃料車的豐田汽車公司,正在調整其新能源路線。豐田汽車公司計劃于今年12月新成立內部創新機構,負責開發電動車EV,推動產品盡快投放市場,并計劃于2020年大規模量產。

1900/1/1 0:00:00